说“人话”,景区营销成功的第一步!

来源:

作者:

发布时间:

2025-08-18

点击查看详情

来这里↓发现文旅好内容

先问一个尴尬的问题:我们到底在跟谁说话?打开任意一家5A景区的官方公众号,你大概率会看到如下句式:

“××景区以壮丽的自然风光、深厚的人文底蕴、独特的民俗风情,致力于为游客提供高品质、沉浸式、多维度的旅游体验……”

这段话有没有问题?语法上无懈可击,信息上包罗万象,却唯独忘了最重要的一件事:它不像“人”说的。它像一台复印机,把全国景区的通稿模板复印了一遍,再贴上自家地名。游客读完,既不知道这里到底好玩在哪,也感受不到任何“人味”。

景区营销的第一步,找卖点,就是找回“人话”——那种能让游客在心里“哦”一声、嘴角弯一下、手指忍不住转发的语言。不会说人话,所有后续动作都是成本;会说人话,才有把流量变留量的可能。

1. 信息过载时代的“降噪”需求

短视频平台每天上传上亿条内容,用户平均注意力时长以“秒”计算。官方套话、网红概念堆砌、宏大叙事,在算法眼里就是“噪音”。而一句“这里的云会低到亲你额头”,可能在0.5秒内就能完成“信息筛选—情绪共振—停留决策”三连击。

2. 从“卖方市场”到“买方市场”的底层逻辑切换

过去是“我有什么你玩什么”,现在是“你想听什么我说什么”。当游客可以一键对比全国景区时,谁能用“人话”把差异化讲清楚,谁就能赢得“心智预售权”。淄博烧烤的“小饼卷一切”比“齐风陶韵美食节”更容易被记住,就是这个道理。

3.社交货币的本质是“人格化”

年轻人晒旅行,本质是晒人设。景区只有先把自己变成“有趣的人”,才能被游客当成“社交素材”带走。而“人话”是人格化的最短路径:它让景区从“机构”变成“朋友”。

把“人话”翻译成“人话”的四个实操模型

1. 第一步,换人设,把“官方账号”变成“具体的人”

错误示范:“××景区管委会提醒您……”

人话翻译:“我是阿岚,一个每天被云海叫醒的景区打工人,今天想给你看看我们后山偷偷开的杜鹃。”

方法论:用第一人称、具体身份、日常细节,把“机构”降维成“村口小芳”。

2. 更换场景颗粒度,把“大词”拆成“小动作”

错误示范:“沉浸式夜游”

人话翻译:“晚上7点,萤火虫路灯会一盏盏亮起来,邀请您和最好的朋友一起走进星空。”

方法论:用“时间+动作+感官”替代“概念+形容词”。“沉浸式”已经烂大街,而游客会期待“我走进去会发生什么”。

3. 切换用户视角,把“我有什么”变成“你缺什么”

错误示范:“景区内有千年银杏树群”

人话翻译:“如果你错过了北京的秋天,11月来这里,每踩一步落叶都会吱呀吱呀给你回应。”

方法论:找到游客生活中的“未完成事件”,用景区资源去“补洞”。

4. 制造情绪钩子,把“卖点”变成“痒点”

错误示范:“高空玻璃桥惊险刺激”

人话翻译:“恐高的人走上去会先腿软,但你会听见心跳战胜怯懦的声音。”

方法论:先承认负面情绪(恐高),再放大正向补偿(心跳的爽感),制造“又菜又爱玩”的冲突感。

反面教材,那些不会说人话的“大型翻车现场”

1. “价值上亿”的夜景灯光秀

某古镇耗资上亿打造灯光秀,宣传语是“世界级光影盛宴”。结果游客吐槽:“上亿的光,没一盏照得清路。”问题不在技术,而在语言:你把“上亿”当卖点,游客却只关心“我手机能拍出来吗”。

2. “5D沉浸式剧本杀”

某景区推出“5D沉浸式剧本杀”,文案堆砌“全息投影、AR互动、NPC演绎”。游客实际体验后差评:“所谓5D,就是5个人挤在地下室看PPT。”当语言过度超前于体验,人话就变成了“鬼话”。

3. “致敬传统文化”的汉服巡游

某古城举办汉服巡游,通稿写“弘扬华夏衣冠之美”。评论区最高赞却是:“租件汉服199,妆造另加99,我这是花钱来弘扬你们钱包?”宏大叙事一旦脱离消费语境,就会触发年轻人的“反骨”。

让“人话”成为景区资产

1. 建立“人话资产库”

把游客评价、员工故事、本地传说全部收集起来,分类成“情绪金句库”“冷知识库”“土味情话库”。重庆洪崖洞保安大叔一句“这里拍照要斜着站,不然会把男朋友拍成1米3”,成了抖音百万播放的“野生代言人”。

2. 设计“人话触发器”

在景区动线里预埋“会说人话”的触点:

- 垃圾桶写“别把我喂太饱,我减肥”

- 观景台立牌“这里的风有30%的洱海味道”

- 厕所提示“请对准,火星来的水很贵”

这些细节让游客产生“景区里住了个段子手”的错觉。

3. 培养“人话KOC”

比起请百万粉丝大V,不如让景区保洁阿姨、检票小哥、民宿老板成为“野生代言人”。贵州村BA的“嬢嬢解说员”、西安大唐不夜城的“不倒翁小姐姐”,都是把“人话”从官方话语体系里“偷”出来,还给普通人。

说人话的边界在哪里?

1. 不媚俗,人话不是“低俗话”

“人话”的核心是真诚,不是猎奇。某景区曾用“寡妇村”做噱头,被全网痛批。人话的底线是尊重:尊重游客智商,尊重在地文化,尊重人性善恶。

2. 不偷懒,人话需要“翻译成本”

把“喀斯特地貌”翻译成“像被上帝咬过一口的饼干”,需要知识储备和创意能力。说人话不是降智,而是“高维提炼后的低维表达”。

3. 不脱节,人话要匹配体验

如果文案写“这里的云会低到亲你额头”,实际却是雾霾天,那就是诈骗。人话必须成为“体验承诺”,而非“语言滤镜”。

把“人话”还给旅游,把人还给自己

旅游的本质,是人与人、人与地的对话。当景区开始说人话,游客才能放下戒备,把自己从“消费者”还原成“生活者”。而景区也才能从“目的地”升级为“故事发生地”。

景区可以尝试在下次写文案前,先问自己三个问题:

1. 如果这句话是我朋友发的朋友圈,我会点赞吗?

2. 如果这句话被游客截图发到小红书,配文会是“哈哈哈”还是“避雷”?

3. 如果这句话让本地人听见,他们会翻白眼还是点头?

说人话,不是营销技巧,而是一种“把游客当人”的底层能力。毕竟,世界上最远的距离,不是从景区到游客的距离,而是从“官方通稿”到“人间烟火”的距离。

(文章仅代表作者观点,不代表平台立场)

来这里↓发现文旅好内容

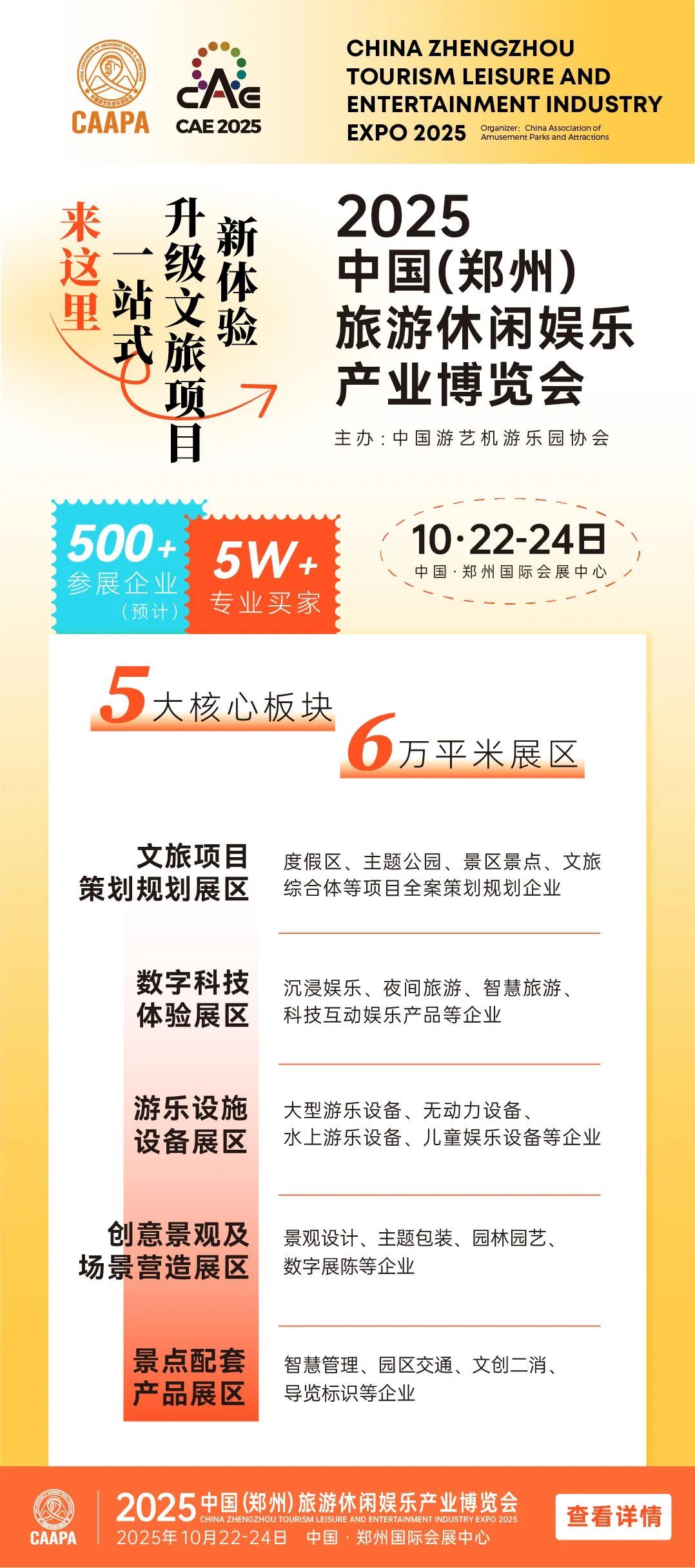

500+参展企业助你一站式打造、升级文旅项目

关键词:

上一页