主题公园,有什么好学的?

来源:

作者:

发布时间:

2025-09-08

点击查看详情

来这里↓发现文旅好内容

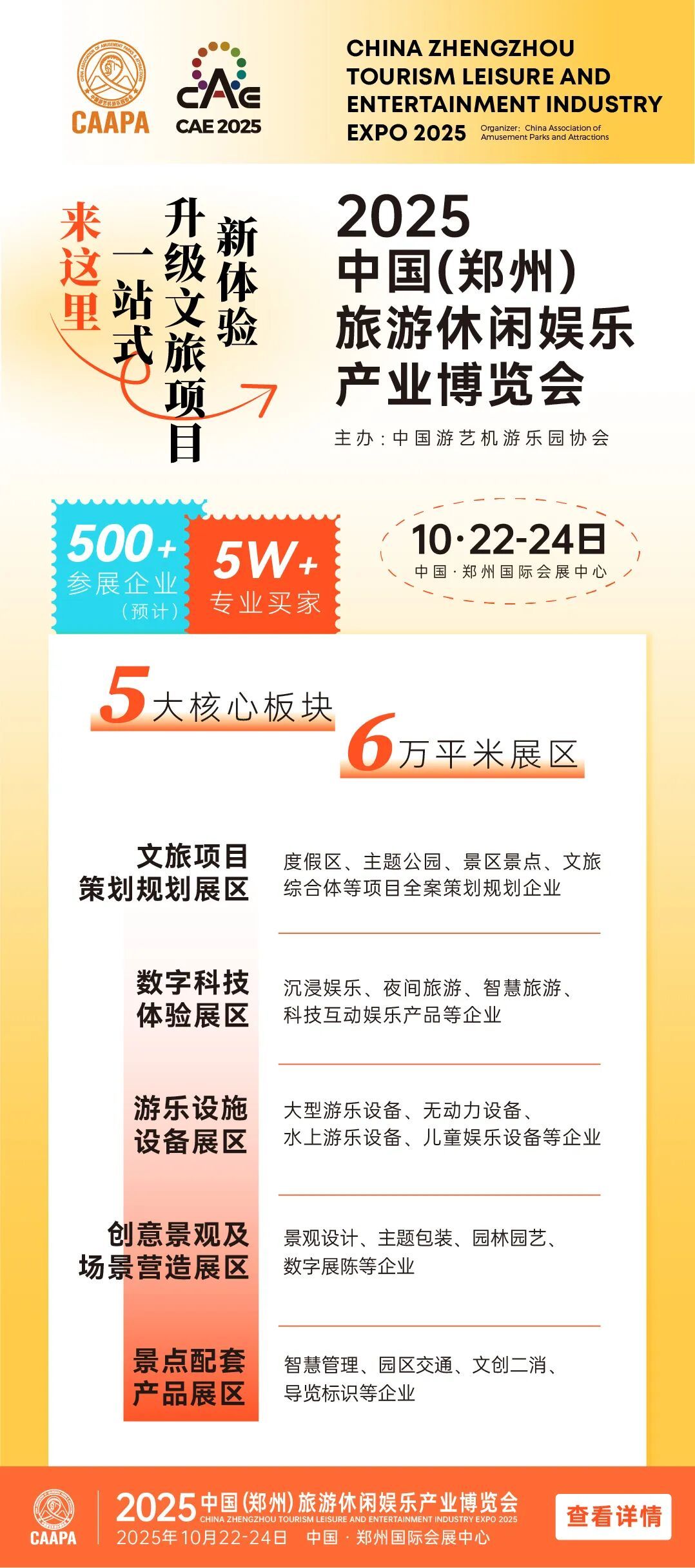

500+参展企业助你一站式打造、升级文旅项目

▲

主编 | 杨明

当提到“主题公园”,你的第一反应是什么?“过山车”“城堡”“卡通人物”“热门IP的线下打卡地”?

今天我们从另外一个维度,将其置于体验经济、年轻经济与文化消费的浪潮中重新审视,主题公园绝非简单的“游乐场所”,而是一个以“主题化”为灵魂、以“互动”为方式、以“体验”为核心、以“运营”为生命力的“综合性情感消费载体”。

它的价值不仅体现在经济数据上,更在于对文旅行业发展的深层启示:从资源导向到体验导向,从一次性建设到持续运营,从功能满足到情感共鸣——这些关键词,正在重构文旅产业的未来逻辑。

主题化——不是元素堆砌,

“主题公园的‘主题’去哪里了?”,曾是行业普遍被诟病的问题。在一些项目中,“主题”常被简化为“某种元素的堆砌”——比如“海洋主题”就摆几只海豚雕塑,“科幻主题”就放几个太空舱模型。这种理解,本质上将“主题”视为一种装饰标签,而非项目的灵魂。但真正的主题公园,“主题”是一种叙事系统,一种贯穿游客全流程体验的“情感纽带”。

迪士尼的“童话王国”为何能风靡百年?其核心并非米老鼠、唐老鸭等IP形象本身,而是“童话”这一主题背后构建的价值体系:对“想象力”的推崇、“美好战胜邪恶”的普世情感、“家庭温暖”的共鸣。从迪士尼乐园的入口设计(城堡作为“故事入口”)、园区分区(“明日世界”“幻想世界”各自独立的故事线),到员工培训(“演职人员”而非“工作人员”,需全程扮演故事角色),再到餐饮商品,“童话”从未停留在“装饰”层面,而是渗透到每一个触点,让游客在短短一天内完成“进入故事—体验故事—带走故事”的情感沉浸。

主题化对文旅发展的启示在于:文旅项目的核心不是“有什么资源”,而是“能讲什么故事”。无论是古镇、景区还是文化街区,都需要构建一个贯穿始终的“主题叙事”:乌镇的“江南水乡”不仅是白墙黛瓦,更是“小桥流水人家”的生活美学与《似水年华》的情感记忆;故宫文创的“传统文化”不仅是文物复刻,更是“将紫禁城的故事带回家”的情感满足。主题的本质,是构建一个让游客愿意主动“进入”并“认同”的情感共同体——只有当游客从“旁观者”变为“参与者”,文旅项目的价值才能真正释放。

年轻经济——Z世代消费逻辑下的

“社交货币”与“身份认同”

理解主题公园,必须理解其与“年轻经济”的深度绑定。主题公园的客群中,12-35岁的年轻人占比超过70%,这一群体不仅是消费主力,更是文旅潮流的定义者。主题公园是Z世代“社交货币”与“身份认同”的线下载体。

Z世代的消费逻辑与传统群体截然不同:他们愿意为“体验”付费,而非“功能”;追求“与众不同”,而非“从众”;消费是“表达自我”的方式,而非“满足需求”的手段。主题公园恰好契合了这种逻辑:

“打卡式社交”的需求。迪士尼的“睡美人城堡”、环球影城的“哈利波特城堡”等标志性场景,本质上是“社交货币”——游客拍照发朋友圈、小红书,不是为了记录风景,而是传递“我来过”“我懂这个梗”“我有这种生活品味”的身份信息。这种“社交需求”催生了“网红场景”“拍照点”的精准设计,本质上都是为年轻人的社交分享提供“视觉锤”。

“圈层文化”的共鸣。主题公园是圈层文化的线下“聚集地”。二次元群体对“玲娜贝儿”的追捧,不仅是喜欢卡通形象,更是认同其背后“可爱、治愈、独立”的价值观;“汉服热”的火爆,本质上是汉服爱好者寻求“同温层”的社交场景——在这里,穿汉服不再是“异类”,而是“同好间的身份暗号”。

“个性化体验”的追求。年轻人拒绝标准化套餐,渴望定制化体验。迪士尼的“星球大战:银河之星”项目中,游客通过AR眼镜与虚拟角色互动,选择不同故事线,决定自己的“冒险结局”——这种“个性化选择权”,让体验从“被动接受”变为“主动定义”。

年轻经济对文旅发展的启示在于:文旅项目需从“供给思维”转向“用户思维”。与其问“我们有什么资源可展示”,不如问“年轻人需要什么表达方式”:是“国潮IP的线下沉浸体验”,还是“小众文化的圈层聚集”?是可分享的网红场景,还是可定制的深度体验?只有当文旅项目成为年轻人愿意表达、愿意分享、愿意归属的场景,才能真正抓住消费主力。

互动——从“被动观看”到“主动共创”,

体验的核心是“卷入感”

传统文旅体验中,游客的角色是“观看者”:博物馆的文物隔着玻璃,古镇的景点围起来拍照,表演的节目坐在台下被动观看。而主题公园的核心特质,正在于将游客从“观看者”转变为“参与者”与“共创者”——互动,是体验经济的核心落地方式。

任天堂超级世界中,游客可以戴上“帽子”,通过AR技术与马里奥、路易吉等角色“同台赛车”,甚至将游戏中的“金币收集”线下化,通过完成任务解锁实体奖励;东京迪士尼的“万圣节特别活动”中,游客可以穿着自制的万圣节服装参与巡游,而演职人员会根据服装设计给出个性化互动——这种“游客定义体验”的模式,让互动从“项目设计”延伸至“游客共创”。

互动的本质,是提升游客的“卷入度”(Involvement)。根据消费者行为学理论,“卷入度”越高,游客的情感体验越深刻,记忆点越牢固。文旅项目若想提升吸引力,需打破“静态展示”的思维,设计多层次互动体系:感官互动(如古镇的“闻花香”“听评弹”)、行为互动(如非遗体验的“亲手制陶”“学画脸谱”)、情感互动(如红色旅游中的“给革命家写封信”活动)、社交互动(如剧本杀景区的“角色扮演”式游览)。当游客的行为、情感、认知都深度参与时,文旅体验才能从“打卡式观光”升维为“沉浸式消费”。

主题公园是“体验经济的集大成者”——它提供的不是“过山车的刺激”“冰淇淋的清凉”等单点功能,而是从游客入园到离园的全流程情感体验闭环。这种体验的构建,依赖于对“触点”的极致打磨。

迪士尼的“体验触点”管理堪称“微观叙事”的典范:从游客入园(门口员工的“欢迎光临XX”),再到排队区(播放主题电影、设置互动小游戏,缓解等待焦虑),乘坐项目时(从“城堡外观”到“内部场景”的视觉过渡,配音、音乐的沉浸式设计),到离园时,每一个触点都服务于“XX主题”的一致性传递。

更关键的是,主题公园的体验设计遵循“马斯洛需求层次”的逻辑:最底层是“基础体验”(如交通便利、设施安全),中间层是“功能体验”(如刺激的游乐项目、美味的餐饮),顶层是“情感体验”(如“与角色互动的感动”“沉浸式故事的震撼”)。迪士尼的竞争力,正在于它对“情感体验”的极致追求。

这种全流程情感体验的构建,对文旅项目具有重要启示:古镇开发不能只保护古建筑,更要思考“游客走进古宅时的情感触发点”——是“讲解员讲述老宅主人的故事”,还是“提供一套古装让游客体验穿越”?博物馆不能只陈列文物,更要设计“游客与文物的情感连接”——是“AR技术还原文物使用场景”,还是“让小朋友亲手模仿文物制作工艺”?只有当每一个触点都能传递情感、引发共鸣,文旅体验才能从“到此一游”升华为“值得回味”。

运营——不是“一次性建设”,

而是“持续迭代的生态”

地产思维时代,主题公园属于“固定资产投资建设项目”——建好了、开业了,似乎就完成了使命。但真正的主题公园,运营的生命周期远长于建设周期,其核心是“持续迭代的内容生态”。

迪士尼的运营逻辑是“内容为王,IP永续”:1955年开园至今,迪士尼乐园从未停止更新——2023年“疯狂动物城”、“冰雪奇缘主题区域”开业,2025年漫威蜘蛛侠主题区动工;年年的“节日限定活动”(如圣诞季、万圣节),则是通过“时间维度”的创新保持新鲜感。这种“持续运营”的背后,是强大的IP创作能力与用户反馈机制:通过分析游客数据、收集游客建议,不断调整内容与体验。

运营的本质,是构建“用户驱动的生态闭环”。主题公园的运营不仅是“维护设施”,更是“管理用户”:通过会员体系沉淀忠实用户,通过数据化运营分析用户偏好,通过跨界合作(如IP联名、品牌快闪)拓展用户圈层,通过内容创新(新项目、新活动)保持用户粘性。文旅项目若想实现可持续发展,必须建立“运营前置”思维——在建设初期就规划好“十年运营路线图”,预留内容更新空间,培养专业运营团队,将“一次性投资”转化为“长期资产”。

主题公园是“创新试验田”——无论是技术应用、内容创作还是商业模式,它都走在文旅行业前列。这种创新,不是为技术而技术,而是以提升体验为核心的模式重构。

技术创新。从“辅助”到“重构体验”。传统技术(如动态模拟、光影效果)在主题公园中主要用于“增强感官刺激”,而现代技术(如AR/VR、AI、元宇宙)则开始“重构体验逻辑”。北京环球影城的“变形金刚:火源争夺战”项目,通过动感座椅、4D特效与实景模型的结合,让游客身临其境“参与”战斗——这种“技术赋能的沉浸感”,是传统旅游项目无法实现的。

内容创新。从“IP复刻”到“跨界共创”。传统主题公园的内容依赖“自有IP或成熟IP”(如迪士尼、环球),而现代内容创新则走向“跨界共创”。上海的“乐高探索中心”将乐高积木与“城市文化”结合,开发“上海地标拼搭”等特色内容。

模式创新。从“门票经济”到“生态变现”。主题公园的商业逻辑早已从“门票收入”转向“IP生态变现”。迪士尼的乐园门票收入仅占其总收入的30%,更多收入来自IP衍生品、内容授权(及酒店、餐饮)等配套服务。这种“IP生态”模式,启示文旅项目需打破“门票依赖”,开发“全产业链价值”。

场景与氛围——超越物理空间的“情感容器”

场景与氛围——超越物理空间的“情感容器”主题公园的成功,离不开场景与氛围的精心营造——它不是简单的“建筑+设施”,而是超越物理空间的“情感容器”,让游客在其中完成“情感的暂时抽离与代入”。

场景,叙事的空间化呈现。主题公园的每一个区域都是“场景化的故事片段”。日本环球影城将“任天堂超级世界”打造成“像素风与现实交织的游戏场景”,地砖是8位像素风格的,路灯是蘑菇状的,连垃圾桶都设计成“问号箱”形状——这种“场景叙事”让游客瞬间“进入”故事,产生“时空穿越”的错觉。

氛围,感官的情绪调性。氛围是场景的“情感基调”,通过视觉、听觉、嗅觉、触觉的多维度传递。迪士尼的“夜晚城堡灯光秀”通过光影、音乐、烟花的组合,营造“浪漫与梦幻”的氛围,甚至爆米花香气、烘焙坊的面包香,都是“氛围设计”的一部分——这些感官信号共同强化了主题的情感调性,让游客的体验更立体、更深刻。

这对文旅发展的启示在于:“环境即体验”。古镇不能只有“古建筑”,还要有“古街道的氛围”(如老槐树下的说书声、巷子深处的吆喝声);景区不能只有“自然风光”,还要有“文化的氛围”(如茶山的采茶歌、古镇的染坊飘香)。文旅项目需构建“五感合一”的场景体系,让游客在进入空间的瞬间,就被“情绪捕获”——这种“氛围感染力”,是提升体验附加值的关键。

转化——从“一次性消费”到“终身价值沉淀”

主题公园的商业逻辑,最终落脚于“转化”——它不仅追求单次消费的最大化,更关注用户终身价值的沉淀。这种转化,不是简单的“二次消费”,而是“情感认同到持续付费”的长链路运营。

即时转化,体验中的场景化消费。主题公园的转化设计精妙之处,在于“消费与体验的无缝衔接”。迪士尼的“公主下午茶”让游客在“与公主共进午餐”的体验中,自然购买“主题餐具”“公主角色套装”;环球影城的“黄油啤酒”不仅是饮品,更是“哈利波特场景的沉浸式道具”,游客购买后拍照分享,形成“二次传播”+“额外消费”;甚至排队区的“互动游戏机”,都通过“积分兑换小商品”的设计,将等待时间转化为消费机会。

长链转化,会员体系与IP生态。迪士尼的“年度护照”会员制度,通过“优先购票、专属体验、生日特权”等权益,将游客转化为“忠实用户”,会员不仅能反复入园消费,还大概率会购买迪士尼的衍生品、观看迪士尼电影、订阅迪士尼+流媒体服务——这种“IP生态下的会员经济”,将单次消费延伸至终身价值。

对文旅项目的启示:跳出“门票思维”。很多文旅项目将“门票收入”视为唯一目标,却忽视了“体验中的消费转化”与“会员的长期价值”。只有当“消费”成为“体验的自然延伸”,文旅项目的盈利模式才能真正健康可持续。

主题公园对文旅发展的启示,早已超越“项目类型”的范畴,而升维为一种方法论:以主题化构建灵魂,以互动激活参与,以年轻群体为导向,以体验为核心,以运营为生命,以创新为动力,以场景为容器,以转化为目标——这八个维度,共同构成了文旅高质量发展的底层逻辑。

未来,随着体验经济持续深化、技术加速迭代,文旅产业的竞争将不再是“资源竞争”,而是“体验创造能力的竞争”。那些能够跳出定势思维束缚,真正理解主题公园本质的文旅项目,终将从“旅游休闲空间”进化为“情感共鸣地”“文化传承地”“生态共创地”——而这,或许正是“主题公园”对文旅行业最深远的价值启示。

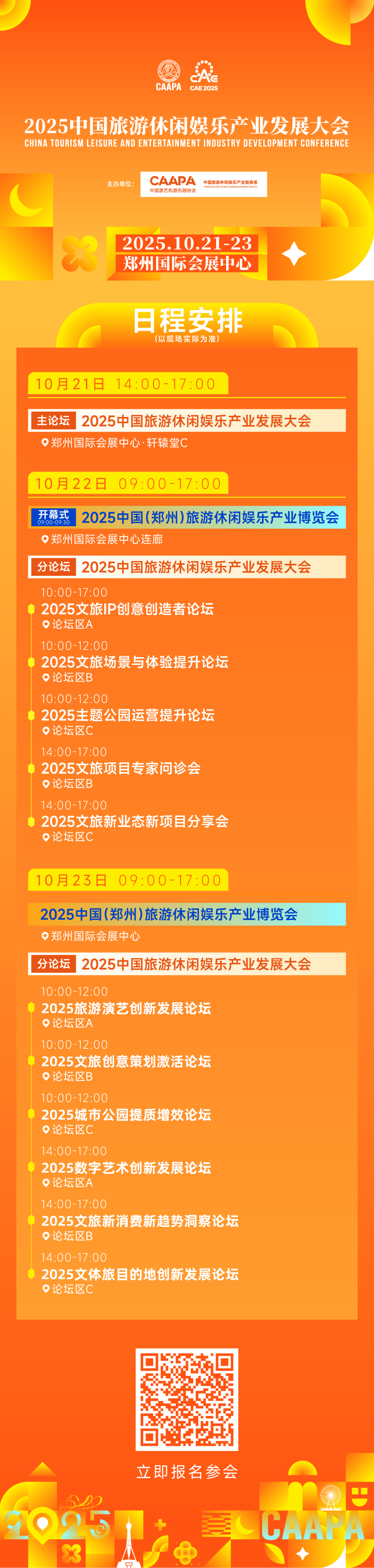

来这里↓发现文旅新趋势

与1000+文旅头部企业共襄盛会、共享机遇

10月21-23日,郑州见!

关键词: