这届年轻人怎么了?为什么对你的景区营销无感?

来源:

作者:

发布时间:

2025-08-06

从“看见”到“心动”的断层解剖

来这里↓发现文旅好内容

“我们投了两千万,抖音、小红书、地铁灯箱、高铁冠名全上了,可游客就是不买账。”

“话题量破三亿,直播间在线十万,五一当天却只来了三千人。”

“问卷里 90% 的人说‘听说过’,但72%的人‘没兴趣来’。”

……当这些声音在景区营销复盘会上反复出现,这届年轻人究竟怎么了?

当下的景区营销,流量与消费之间,似乎横亘着一条看不见却真实存在的裂缝:游客“看见”了你,却没有“心动”。本文尝试把这条裂缝拆开,从五维度回答——为什么游客对你的景区营销无感?

信息洪流中的

信息爆炸时代,注意力已成为稀缺资源。每个网民日均接触的商业信息成百上千条,注意力时长中位数不足5秒。景区在营销洪流中,面临的不是“没人知道”,而是“没人记得”。

原因大致有:

•视觉同质化:90% 的山水型景区海报,都是航拍大全景+蓝天白云+“天然氧吧”字样,看似“多功能”,实则没有记忆点,游客大脑自动归类为“又一个九寨沟平替”。

需求错位:

游客要的是“意义”,景区给的却是“功能”

当消费主力军90后、00后游客把“情绪价值”列为出行首要决策因素,高于“性价比”和“交通便利”时,多数景区仍停留在“我有瀑布、玻璃桥、夜游光影”的功能叙事,营销话术沦为自说自话,自然无法打动游客。

案例对比:

•功能叙事:某山岳景区广告——“这里有垂直落差XXX米瀑布,比黄果树还高XX米。”

•意义叙事:上海迪士尼度假区——“与家人和朋友一起在魔法世界点亮心中奇梦。”

游客要的不是瀑布高度,而是故事、记忆。景区卖的不是资源,而是“资源+我的故事”。当营销语言无法把功能转译为意义,游客就无感。

信任崩塌:

滤镜与现实的落差,正在杀死“复购”

小红书、抖音等短视频平台的“照骗”、“踩雷景区”等话题浏览量上亿次。游客被过度P图、夸张文案“骗”过一次后,会对所有景区营销产生“免疫”。

信任崩塌的三条典型路径:

•场景造假:用 1:50 的微缩模型拍“天空之镜”,实际只是一块 3 平米镜子。

当“预期—体验”落差超过 30%,游客就会在社交媒体进行“报复性差评”。一次落差,不仅损失一个游客,更损失他朋友圈的200 个潜在游客。 重建信任的唯一方式,是把“解释权”还给游客:鼓励 UGC(用户生产内容),官方账号只做“转发器”和“放大器”,而非“美颜相机”。

参与感缺席:

游客从“观众”到“演员”的通道被堵死

迪士尼的魔法手环、环球影城的魔杖互动、长安十二时辰的NPC 剧本杀,都在做同一件事——把游客变成故事里的角色。

而国内有的景区仍把游客当“行走的 GDP”:

• 动线设计是“入口—摆渡车—核心景观—出口”,全程被动移动;

• 体验设计是“看—拍—走”,缺少“做—创—分享”;

• 二次消费是“拍照点+义乌小商品”,与场景无情感关联。

没有参与感,就没有情感连接;没有情感连接,就没有社交分享。景区营销的终点不是“游客来了”,而是“游客演完了,还愿意把剧照发抖音”。景区要做的,就是竭尽所能,为游客创造社交分享的理由和机会,成为他们的背景墙。

价值空心:

没有文化IP,就没有溢价权

乌镇为什么能卖出1500元/晚的民宿?因为它用20年时间把“乌镇戏剧节”做成了文化 IP。

反观有的景区:

•文化挖掘停留在“乾隆来过”“李白写诗”,与现代生活无关联;

• IP 打造就是“设计一个卡通形象+做表情包”,没有持续内容输出;

• 文创产品 80% 是钥匙扣、冰箱贴,与景区故事脱节。

没有IP,景区就只能拼硬件、拼价格,最终陷入“门票 100—半价50—抖音团购39.9”的死亡螺旋。IP的本质是把“地方记忆”翻译成“当代语言”,让游客愿意为它付溢价、为它二刷、为它穿汉服来拍照。

结语:

从“营销”轰炸到“引力”创造

景区营销,游客无感的根源,不是信息触达不够,而是“景区价值”与“游客意义系统”没有对齐。破解之道只有一句话:把景区从“被推销的商品”变成“为游客创造故事与意义的舞台”。当游客不再觉得你“推销”,而是“邀请”他来完成一场自我叙事,帮助他塑造一段记忆,营销才真正生效,形成了自身价值的引力场。

记住,人们为一座山奔赴千里,不是为了山,而是用山记录自己的故事。

(文章仅代表作者观点,不代表平台立场)

来这里↓发现文旅好内容

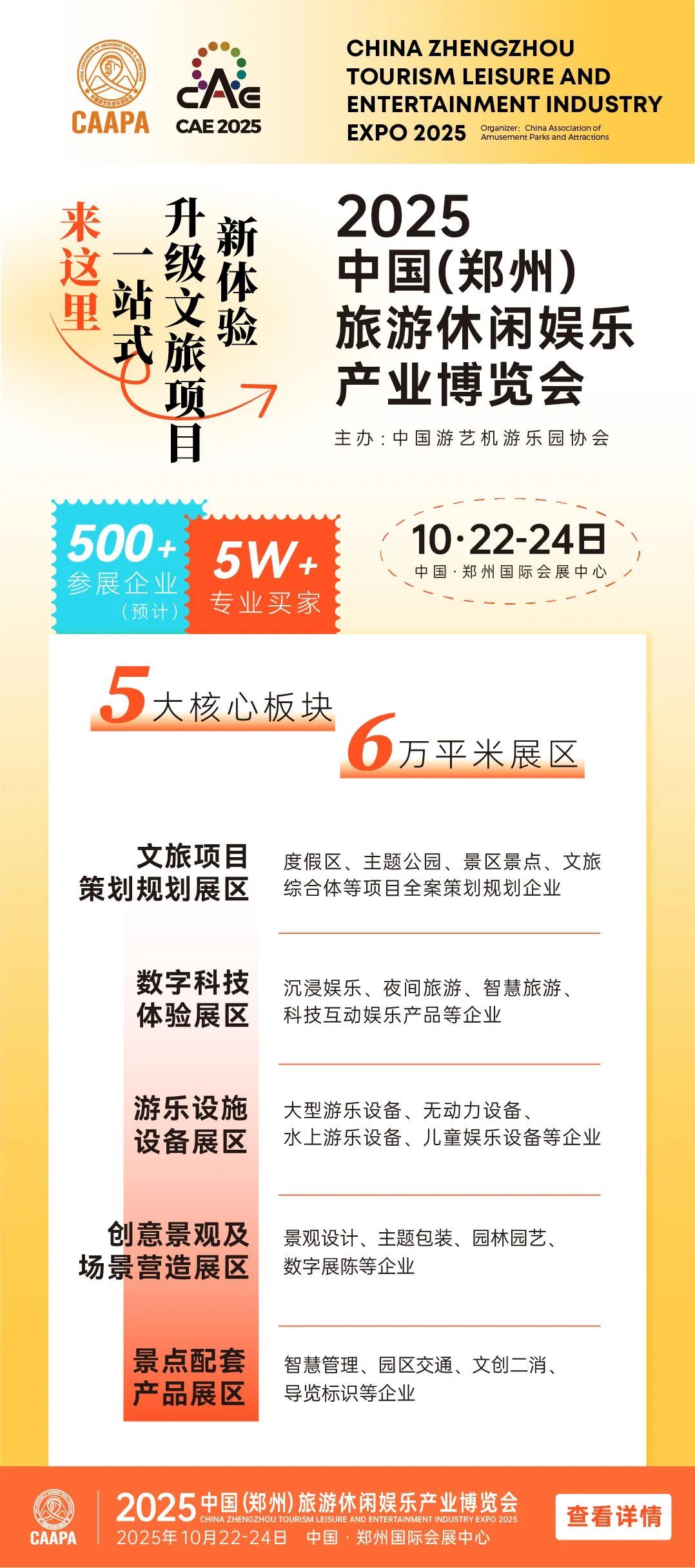

500+参展企业助你一站式打造、升级文旅项目

关键词: