窝囊旅游爆火,景区真正该关注什么?

来源:

作者:

发布时间:

2025-08-07

窝囊旅游,开启游客悦己时代。

来这里↓发现文旅好内容

今年暑期,旅游市场迎来一股清凉的“窝囊”风潮。这种被年轻人戏称为“又怂又爽”的旅游方式,以低能耗、高舒适为卖点,迅速霸占社交平台和旅行APP的热搜榜单。从浙江安吉的减速版蹦极,到淳安天屿山的自动扶梯登顶,再到山东费县的躺平漂流,“窝囊旅游三件套”——窝囊爬山、窝囊蹦极、窝囊漂流——已成为今夏避暑出游的顶流选择。根据旅游平台数据,今年暑期此类项目的搜索量环比上涨17倍,部分景区门票预订量同比增长超过50%。

窝囊蹦极、窝囊漂流、窝囊爬山

“窝囊旅游”这一现象并非突发。早在2023年,“窝囊旅游”就以自嘲式表达在网络上萌芽,到2025年,它已演变为一种主流消费趋势,精准捕捉了当代年轻人的心理需求。“窝囊旅游”火了,虽然这个标签本身带着点戏谑,但景区如果只看到表面的“懒”和“省力”,那可就真误读了这波热潮下的汹涌暗流。单纯复制“窝囊”形式可能带来短期流量,却难以实现长期可持续发展。景区真正应该关注的,是如何从这一趋势中洞察游客的核心诉求与市场变化。

别被“窝囊”骗了:

这不是懒惰,是体验权的夺回

过去,景区是规则的制定者:想见绝景?请付出血汗。想体验刺激?先签“生死状”。游客是被动的体验者,甚至像是完成KPI的“旅游特种兵”——赶路、打卡、刷步数,疲惫不堪。

现在,年轻人用脚投票,宣告了主权:“我的旅行,我做主。”在无锡蠡湖,傍晚的皮划艇码头成了“躺平”胜地。多数人划出去没多远就扔了桨,任由船儿漂荡。晚霞铺满湖面,微风拂过,手里可能还捧着一杯没喝完的奶茶。“以前划船像体能测试,现在?这才是划船该有的浪漫。” 一位不愿透露姓名的“水上躺平族”如是说。租赁点的老板发现,平均租船时间从1小时悄悄拉长到了2个半钟头——发呆,成了正经事。

无锡蠡湖

这哪里是“窝囊”?这是游客在重新定义什么是“值得”的体验。他们拒绝被景点“规训”,拒绝把旅行变成另一种形式的“加班”。美景和放松,不该是吃苦后的奖赏,而是旅行的本真。

景区迷思:

我们造的“刺激”,真的是他们要的“心跳”吗?

很多景区还在比拼“更高、更快、更强”:更惊险的玻璃栈道,更陡峭的登山步道,更极限的蹦极高度……仿佛不把游客吓破胆就不算成功。

然而,“窝囊蹦极”的排队盛况,狠狠戳破了这个迷思。安吉云上草原的“温柔跳崖”为何受欢迎?因为它精准地拿捏了当代人那份“又菜又爱玩”的矛盾心理:要刺激,但更要“安全网”,20-30米的高度,失重感点到为止,缓降装置确保全程可控。站在跳台边缘还是会腿软,但那份恐惧在“可控范围内”,反而成了乐趣的一部分。它像一份“心跳体验包”,满足了对突破日常的渴望,又牢牢守住了安全的底线。

浙江湖州安吉云上草原

景区需要明白,对于被城市生活驯化、对失控风险高度敏感的现代人来说,“微刺激”比“真冒险”更有市场。安全边界内的可控心跳,才是真正的卖点。

“省力”背后,藏着时间焦虑与价值重估

批评“窝囊游”是懒惰?这看法太表面了。选择电梯上山的小陈,可能是个马拉松爱好者。在漂流艇上打盹的王姐,或许每天健身房打卡。他们的“省力”,是对稀缺资源(时间与精力)的精准分配。

更深层的原因,是对“时间暴政”的反抗。“特种兵旅游”把72小时塞进8座城市,行程表精确到分钟,旅行比上班还累。“窝囊”的选择,本质上是对这种“效率至上”的旅行方式的唾弃。在漂流艇上“浪费”的那几个小时,买的不是懒惰,而是“不被切割、完全放空的自由时间”——这恰恰是都市人最奢侈的渴望。

景区若只看到游客“不想走路”,而看不到他们对“自主时间”和“深度放松”的渴求,无异于买椟还珠。

景区转型:

抓住“悦己”时代的钥匙

窝囊旅游的火爆,给景区转型亮起了明确的信号灯。未来拼什么?

1.“省力”是起点,“悦己”是终点:把基础设施变成情绪入口

天屿山的登山扶梯很聪明,但更聪明的是扶梯两侧喷出的清凉水雾。在酷暑中,这水雾瞬间把冰冷的运输工具,变成了沁人心脾的“治愈通道”。景区未来要思考的,是如何让每一处“省力”设施,都成为悦人体验的序章。自动扶梯的终点,不该仅仅是个观景台,能否连接一片静谧的茶室?一条讲述地质变迁的文化廊道?一个非遗手作体验点?让省下的体力,转化为深度探索和情感投入的资本。

天屿山登山扶梯

2. 深度理解用户需求与个性化体验:产品设计的差异化创新

需求分层、市场分化是行业当前的显著变化,不同年龄段、不同兴趣爱好的游客,对旅游体验的需求差异越来越大。景区应该在深度掌握目标客群心理变化的基础上,挖掘、创造相关需求,设计差异化的产品和服务。这其实也是旅游行业永恒的话题,环境在变、游客在变,产品和服务唯有以变应变。

3. 重新定义“安全”与“冒险”:关注心理舒适区

传统景区理解的“安全”是物理上的——绳索够不够牢,设备检没检修。这当然重要。但“窝囊游”揭示,游客更在意的往往是心理安全感和社交安全感。害怕的不是坠落,而是失控感;抗拒的不是高度,而是众目睽睽下的尴尬。景区需要建立新的安全坐标系:服务人员的耐心鼓励(而非催促)、私密性更好的体验空间、清晰且无压迫感的安全指引,甚至允许“临阵退缩”的弹性机制。消除无形的压力,才能让游客真正放松去体验。

4. 拒绝复制,拥抱“在地基因”:文化是抗同质化的终极武器

“窝囊三件套”虽好,但极易复制。今天你造登山梯,明天满山都是梯。如何避免重蹈“玻璃栈桥”、“天空之镜”泛滥的覆辙?答案在脚下这片土地的文化里。安吉的成功不止于“窝囊蹦极”,更在于它把竹林、茶田、武侠文化、非遗手艺,和这些“省力”项目编织成了一张独特体验网。独特的在地文化,才是无法被轻易复制的核心竞争力。

结语:

悦己,是门好生意,更是新哲学

“窝囊旅游”的兴起,是人们对真实自我的接纳和回归,更是旅游本质的一次回归——让身心得以休憩,让心灵获得愉悦。从“特种兵”到“窝囊派”,表面是玩法的改变,深层是消费者对旅行体验主导权的觉醒和对“悦己价值”的集体认同。

景区是时候放下身段,认真琢磨“窝囊”背后的真需求了:以人为本,景区更走心,游客便走来。

(文章仅代表作者观点,不代表平台立场)

来这里↓发现文旅好内容

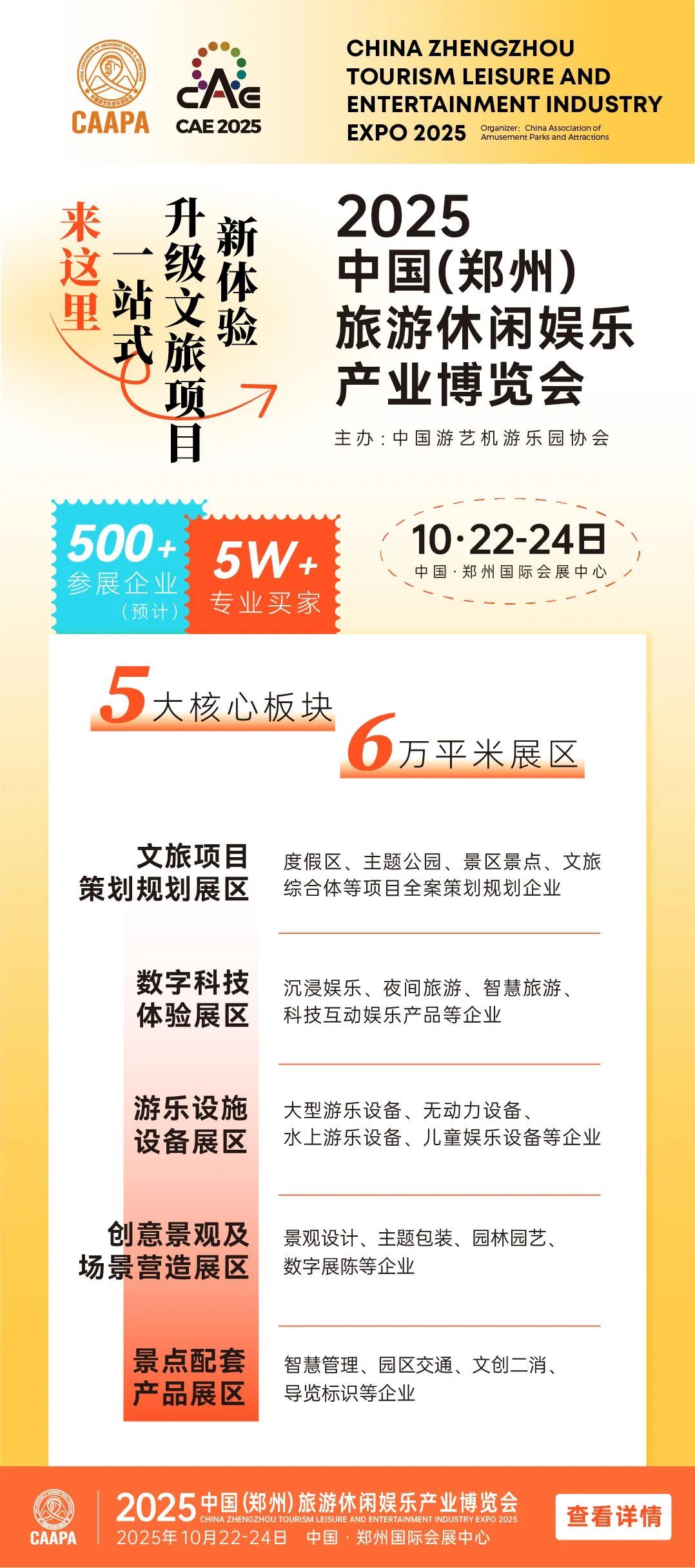

500+参展企业助你一站式打造、升级文旅项目

关键词: