这个文旅巨头巨额亏损?文旅项目的经济账应该怎么算

来源:

作者:

发布时间:

2025-09-19

点击查看详情

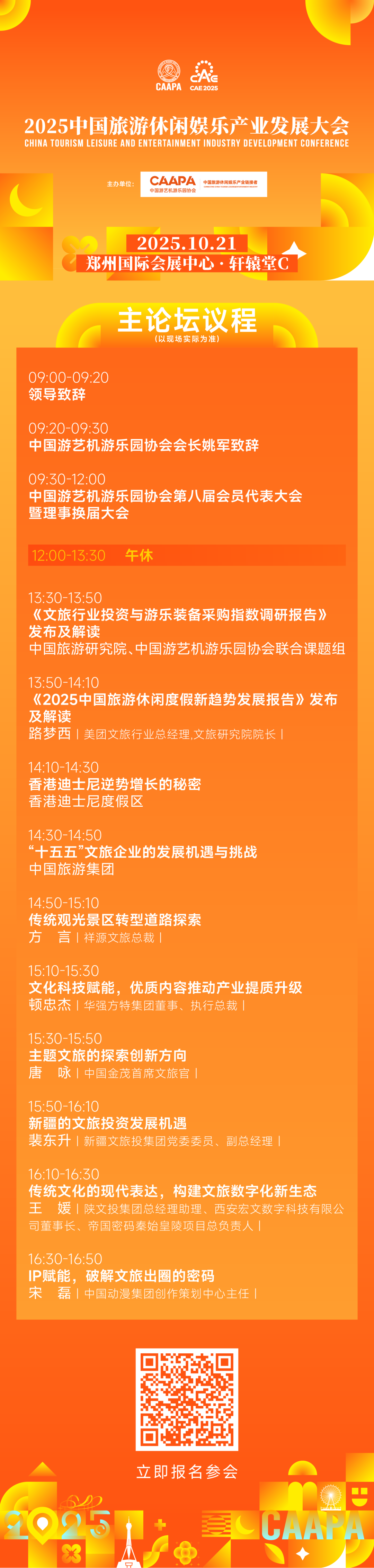

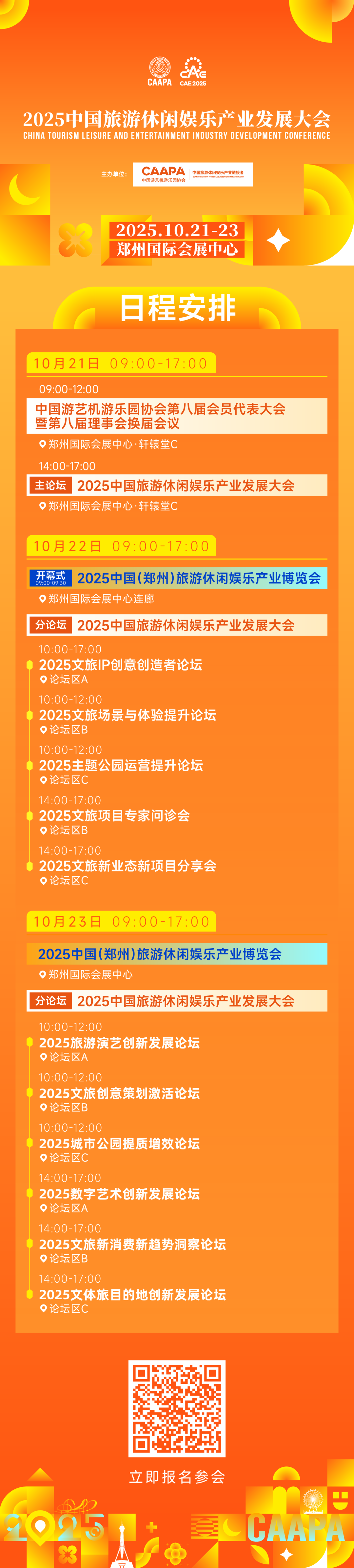

来这里↓发现文旅新趋势

与1000+文旅头部企业共襄盛会、共享机遇

10月21-23日,郑州见!

<< 左右滑动查看活动详情 >>

▲

主编 | 杨明

最近,有媒体报导北京环球影城投资主体首寰“连续两年,每年亏损15亿元”的消息。

首寰方面回应亏损原因是:“主要系项目前期投入较大以及运营前期折旧摊销较大所致”。

表面看,这似乎是一个投资回报欠佳的项目。然而,文旅项目的经济账从来就不能只看项目自身的盈亏平衡表。

今天我们谈一谈,文旅项目的经济账应该怎么算?

文旅项目的经济效益,表面上看有门票、酒店、餐饮等显性的游客消费现金流,但事实上远不止如此。更深层次的,是那些“看不见”的隐性收益,它们如静水深流,把游客的消费悄悄注入城市的毛细血管,悄然重塑区域经济生态。如推动住宿、餐饮、交通等服务业的提质升级,形成“一业兴、百业旺”的辐射格局。

拿北京环球来说,从开业以来,“环球”已经迅速成长为北京乃至全国最火热的旅游目的地之一。游客从五湖四海而来,为了“环球”,又不止于“环球”。在周边,民宿、足疗、餐馆……众多商家承接了“环球”带来的“泼天富贵”,将其外溢效应发挥到淋漓尽致:

2023年,“环球”商圈客流量约1600万人次,通州区规模以上文化、体育和娱乐业企业实现收入96.8亿元,2013年以来年均增长60.7%。

2022年暑期、“十一”相关监测数据显示,“环球”共接待游客104.1万人次,其中通州区承接了40.3万人次的环球影城外溢游客,占比达到38.7%。

2021年,在“环球”有力带动下,通州区规模以上文化、体育和娱乐业收入同比增长367.4%,住宿业收入增长122.6%。

2021年10月到2022年6月,在“环球”带动下,通州区接待游客同比增长46.7%,增速全市排名第一。通州区实现旅游收入59.9亿元,排名全市第七,同比上升4位;增速44.7%,排名全市第一。“环球”周边、梨园、北苑区域游客游览热度较高,承接游客占比90.9%。

文旅项目的发展,最温暖、最根本的成效体现在惠及于民的社会效益上,这是一笔远超经济数字、无法简单量化的“民生账”。其核心在于创造了大量多层次、可触达的就业岗位:不仅为导游、服务员、酒店管理员等提供了直接就业机会,更辐射至建筑、物流、保洁、安保等关联领域,有效吸纳了不同年龄、不同技能水平的劳动力,成为维护社会稳定的“吸纳器”。

更重要的是,这些岗位具有显著的“本地化”特征。一个文旅项目落地,最先“活”起来的可能不是景区大门,而是村口的小摊、镇上的汽修铺、县城的快递站。民宿管家、研学导师、非遗讲解员……一串新岗位把“外出打工”改写为“家门口上班”。更隐蔽的账本写在老人脸上:后辈不再漂泊他乡,周末回家吃饭成了固定节目;写在青年心里:返乡大学生把直播间搬回家乡,土特产有了品牌,连方言都成了流量密码。

这些变化无法用GDP衡量,却让一座小城重新长出血肉——烟火气回来了,人心稳了,社会也就有了继续向前的底气。这种由内而生的凝聚力、焕然一新的城乡风貌以及随之提升的居民精神面貌,共同构成了文旅项目为社会交付的最宝贵、最温暖的民生答卷。

城市形象与品牌价值,无形资产的提升

文旅项目是城市最生动、最富感染力的“金名片”,其对城市形象与品牌价值的提升,是一种战略性的无形资产积累,其深远影响远超短期经济效益。

一个成功的文旅项目,通过独特的文化IP、优质的旅游体验和良好的口碑传播,能够高效地重塑和定义外界对城市的认知,将一座城市从地图上的一个普通名字,转变为人们心中具有独特气质、值得向往的目的地。这种认知转变是城市最宝贵的无形资产。

这种品牌价值的提升,具体体现在三个方面:其一,是强大的文化输出能力。项目将本地沉淀的历史、非遗、民俗等资源转化为可体验、可感知的叙事,向外界生动讲述城市故事,极大增强了城市的文化软实力和辨识度。其二,是虹吸优质资源的磁极效应。一个拥有响亮文旅品牌的城市,不仅吸引游客,更能吸引高附加值产业、优秀人才和战略投资。其三,是市民自豪感与认同感的凝聚。当家乡因文旅项目而备受赞誉时,市民的归属感与荣誉感会油然而生,这种内在的凝聚力将进一步转化为共建美好城市的行为自觉,形成正向循环。因此,投资文旅,本质上是投资于城市的未来竞争力,是在全球城市竞争中抢占品牌高地的战略举措。

以北京环球影城来说,它带来的远不止经济收入,而是一个活力四射的、锚准国际旅游目的地的文旅生态圈——北京通州文化旅游区:

当前,北京通州正在积极推动环球影城二期建设,并利用环球影城的品牌效应,开发“夜游”项目,打造“夜京城”特色地标,加快顶点公园、海昌海洋公园以及将引入500余个知名品牌的湾里小镇等重量级文旅项目落地,打造出“环球影城×大运河”的国际消费体验区。

长远视角下的文旅投资逻辑

文旅不是追求“开盘即售罄”的快周转生意,而是一场与时间为友的马拉松。其核心投资逻辑在于长期主义与价值培育。从规划、建设到运营,文化内容需要沉淀,消费习惯需要养成,品牌口碑需要发酵:

从初期的市场试探、口碑积累,到建立起稳定的品牌忠诚度和重复消费群体,需要数年甚至更长的周期来与客群建立深厚的情感连接,急功近利的营销无法换来可持续的客流。

其次,是内容与产品的迭代能力。文旅项目的魅力在于持续提供新鲜感。这要求运营者具备长期的内容孵化与更新能力,根据市场反馈和用户需求,不断优化体验、升级业态、深化文化叙事,这是一个动态的、永不停止的创造过程,需要时间的沉淀和耐心的打磨。

更重要的是,文旅项目的真正价值在于其生态的成熟。它不仅是一个景点,更是一个带动区域餐饮、住宿、交通、文创农业协同发展的“生态系统”。这个生态的构建、磨合与高效协同,需要时间来逐步完善,最终实现从“项目盈利”到“区域共赢”的跃迁。

因此,投资文旅,实质上是投资一片区域的未来。它考验的是投资者的战略耐心与文化情怀,其最大的回报——独特的品牌价值、稳固的市场地位和深厚的社区关系,都是时间馈赠的礼物。唯有秉持长远视角,尊重其客观发展规律,才能收获这门“时间生意”所带来的最丰厚的回报。

文旅项目价值的再认知与新评价体系构建

功成可以不必在我,但功成必定有我,这就是目的地文旅逻辑的独特之处,跟工业项目直接看税收和利润的逻辑非常不同。

因此,对文旅项目价值的评估亟需一场深刻的“认知革命”,必须跳出传统只看“项目财务盈亏”的狭义框架,转而用更宏观、更立体的“区域经济与社会发展大账”来衡量其真正价值。

这一新体系的核心,在于将文旅项目视为一个强大的“价值引擎”,并系统性地评估其带来的全域性、关联性与长期性收益。它至少应包含五个核心维度:

其一,产业链收益。不仅计算项目自身的营收,更要测算其对上下游产业(如农业、制造业、建筑业、服务业)的拉动系数,评估其带动就业、激活创业的乘数效应。

其二,品牌资产收益。将项目对城市知名度、美誉度的提升,以及由此带来的投资吸引力、人才流入等隐性价值纳入评估范畴。

其三,社会民生收益。衡量项目在改善基础设施、提升公共服务、解决就业及增强居民文化自豪感与社区凝聚力方面的贡献,这部分虽难以货币化,却是至关重要的福祉体现。

其四,长期资产增值。评估项目对周边土地价值、商业活力及区域长期发展潜力的提升作用。

其五,战略价值。考量项目在区域发展战略、城市功能布局、产业升级中的定位和作用。

文旅项目的大账,要从只是追问“这个项目赚不赚钱”兼具思考“它为这片区域创造了多少综合价值”,要从只关注项目财务报表转向综合考量它能否能成为一个区域经济发展的催化剂、产业协同发展的粘合剂、城市形象提升的助推器、人民美好生活的新载体……

只有这样,城市和文旅项目才能共同实现价值跃升和穿越周期的有机生长。

(文章仅表达作者观点,不代表平台立场,欢迎留言与作者交流探讨)

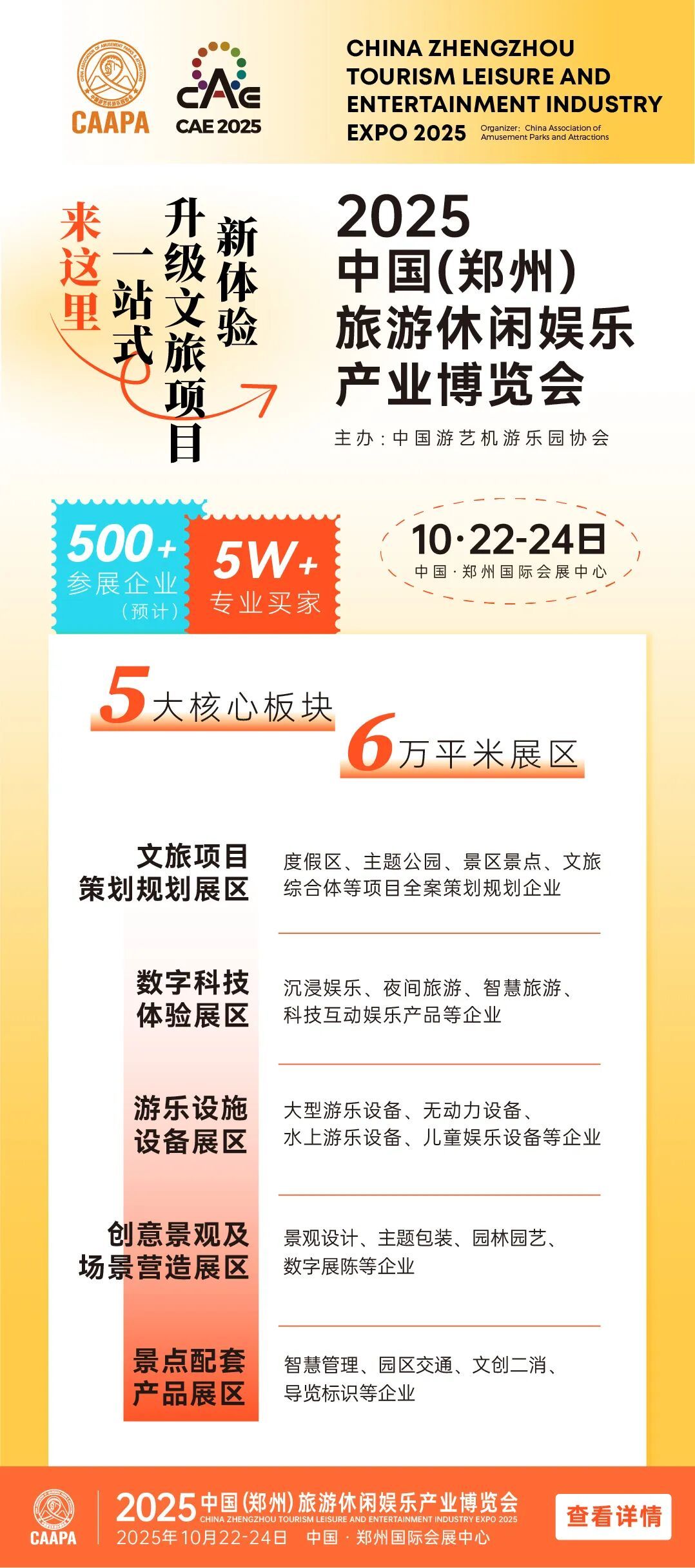

来这里↓发现文旅好内容

500+参展企业助你一站式打造、升级文旅项目

关键词:

上一页