泡泡玛特乐园的教训

来源:

作者:

发布时间:

2025-08-25

点击查看详情

来这里↓发现文旅新趋势

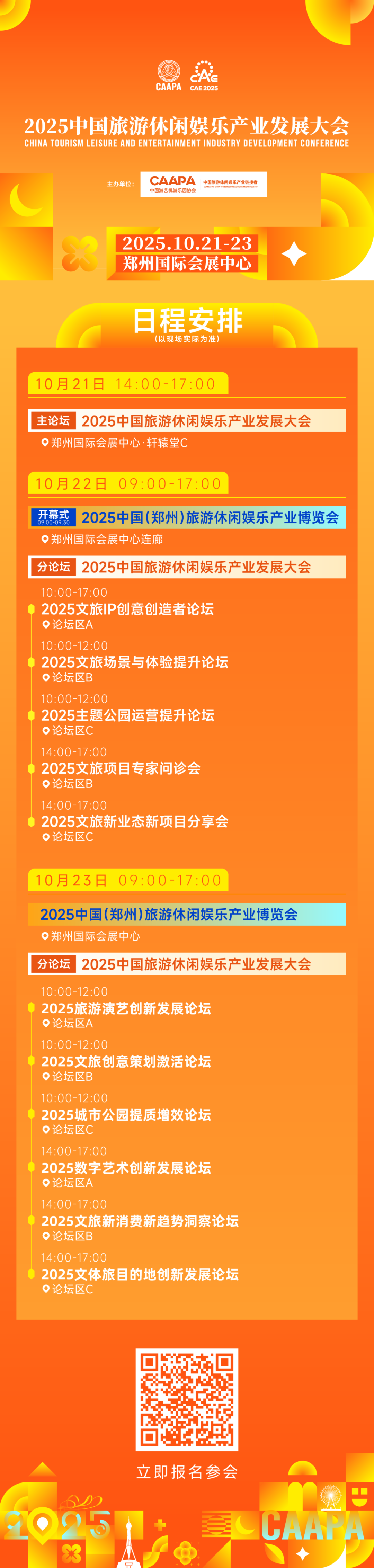

2025中国旅游休闲娱乐产业发展大会

10月21-23日,郑州见!

▲

作者 | 杨锋

主编 | 杨明

责编 | 刘凯叶

“又一个流量泡沫”“盲盒公司做乐园纯属异想天开”“热闹也就三个月”“互动体验不足”……这是泡泡玛特城市乐园2023年9月正式开业以来,市场上充斥的最多的质疑声。

时至今日,时间正好过去近2周年,泡泡玛特乐园怎么样了?

今年上半年,泡泡玛特城市乐园园区“悄悄”加上了绿色的围挡,一度让人认为是倒闭的前兆,然而事实上——

在泡泡玛特8月20日召开的2025中期业绩发布会上,创始人王宁表示,尽管上半年为了升级关停了园区大约50%的面积,但乐园客流量和收入均超过了去年全年。泡泡玛特城市乐园1.5版本预计于明年(2026年)亮相,同时乐园二期面积将比一期扩大一倍。

可见,泡泡玛特乐园不仅“撑过了”流量红利期,还撑出了第二期。虽然也收获了经验教训,但正在摸索出自己的一套发展路径。王宁表示,城市乐园运营一年下来就实现盈利,这一成绩不容易,但同时团队对城市乐园的理解更深刻。“以前规划的时候,因为经验不足,有一些错误,我们接下来很快会进行调整和规划。”

泡泡玛特乐园总经理胡建进一步解释,此前公司学习的对象多为大型乐园,但这些乐园位置多在郊区。“城市乐园是在城市中心,是一个下班后可以过来的乐园。”胡健说,这意味着乐园的运营思路、游乐设施、硬件投入等,都和大型乐园有所差异,需要我探索出一条属于自己的运营路线。“目前的乐园离我们心目中的理想状态还有不少距离。”

从泡泡玛特乐园的案例,我想谈一点真正值得重视的问题:那就是,如何冲破思维“偏见”去理解当下新的消费语言——那些被年轻人重新发明的消费语法。拒绝它,就等于拒绝新的客群、新的浪潮,可能让主题公园、商业地产、甚至文旅行业错过一场本应属于自己的思维迭代和商业进化。

可理解的“偏见”

这里谈论的偏见,更多是一种思维定势。从传统乐园经营的角度,不看好泡泡玛特乐园,似乎是非常自然合理的,原因大致有以下几点:

•基因缺陷。一家靠盲盒起家的公司,缺乏线下运营经验和团队。零售与娱乐运营完全是两个概念,这种跨界成功概率极低。

• IP短板。泡泡玛特的IP虽然受欢迎,但缺乏强故事性和情感连接。没有像迪士尼那样经过时间考验的经典叙事,在内容行业,这叫“IP 深度不足”。

•模式质疑。主题乐园需要巨大投入和长期回报周期,与泡泡玛特轻资产、快周转的商业模式背道而驰。

•竞争压力。北京主题乐园市场已趋饱和,既有环球影城这样的国际巨头,又有欢乐谷这样的本土强品牌,一个新入局者毫无胜算。

•业态单一。占地仅4万平米,不到一般主题乐园规模的十分之一,只能做成大号的零售体验店,没有深度体验内容。

五个“缺陷”叠加,让泡泡玛特乐园看起来像一个“流量泄洪口”——把线上盲盒热度在线下再收割一次,然后迅速退潮:泡泡玛特=流量产品,流量产品做线下=加速变现&折旧。

预料之外的成功

面对诸多质疑,2023年10月,泡泡玛特乐园运营首月成绩单出炉:客流量10万人次,人均停留时长4.32小时,二消人数占比超70%。

事实上,泡泡玛特乐园的核心策略不是依靠大型游乐设施,而是打造沉浸式IP体验。乐园内设计了MOLLY、DIMOO、SKULLPANDA等知名IP的主题区域,通过场景还原、互动体验和限定商品,创造了一个可触摸的潮玩世界。这种设计不仅降低了运营成本,更重要的是突出了泡泡玛特的IP优势。

“期待和粉丝共创,做最听劝的官方”,在开业前,泡泡玛特乐园总经理胡健如是说。

不难看出,泡泡玛特乐园成功的背后,运转着一套高效的“体验经济”和“粉丝经济”的运营体系。当代消费者,特别是Z世代,不再满足于单纯购买商品,而是通过商品,追求更独特的身份识别和社交体验。乐园提供了线上盲盒无法替代的实体体验,满足了粉丝与IP深度互动的需求。核心粉丝群体形成了泡泡玛特乐园的重要支撑。同时,泡泡玛特通过会员体系和大数据分析,能够精准把握粉丝偏好,提供个性化体验,从而维持高复访率和二消水平。

泡泡玛特将乐园视为整个生态的一部分,而非独立业务。乐园作为IP体验的终极场景,反过来促进了盲盒销售和IP建设,形成了良性循环。在运营模式上,泡泡玛特乐园采用了“乐园+零售+餐饮”的组合模式。游客不仅购买门票,还会在园内消费限定商品和主题餐饮,形成了多元收入结构,提升了乐园项目的独立发展能力。

行业需要一次“祛魅”

过去十年,主题乐园成败的叙事似乎禁锢在了迪士尼和环球影城模式,但在笔者看来,没有一成不变的教科书模板,行业需要一次解放思维的“祛魅”行动,“祛魅”不是否定经典,而是把经典还原成方法论,而非教条。

• 迪士尼的“故事力”值得学,但故事不一定非要从 1928年的米老鼠讲起;

• 环球的“沉浸技术”值得学,但沉浸不一定非要几个亿的霸天虎过山车;

• 购物中心的“业态组合”值得学,但组合不一定非要“主力店+次主力店+餐饮配套”的三段论。

祛魅之后,才能看到:流量、网红、跨界,本质上是新的生产要素——它们和资本、土地、技术一样,可以被拆解、重组、再设计。我们从中至少要明白几点:

1.别急着给新模式扣帽子

“网红”“打卡”这些词本身是中性的,它们的寿命取决于运营者是否愿意持续迭代。把帽子扣死,等于把试错空间也封死。

2. 别把“深耕”误解为“慢耕”

深耕是指对用户的理解足够深,而不是动作足够慢,时间足够长。柔性供应链、会员通证、IP运营,都是深耕,只是节奏更快。

3. 别把“高质量”窄化成“高成本”

高质量的核心是“高情绪浓度”,不是“高造价”。泡泡玛特一张隐藏吊卡带来的尖叫,并不输给一次过山车的失重感——关键是,你能否把尖叫转化为复购。

让新鲜血液流进来

今天的主题乐园乃至文旅行业,最稀缺的不是地,也不是钱,而是带来新模式、新打法的“非典型从业者”。

泡泡玛特乐园没有颠覆谁,它只是提醒了我们:

当供给端还在用旧尺子丈量新世界时,需求端已经用新的语法写下了答案。别急着嘲笑“网红”,也别急着神话“经典”。把流量当作一种待编译的消费语言,把跨界当作一次可迭代的产品实验,这个行业才会长出更多泡泡玛特和爱奇艺。

来这里↓发现文旅新趋势

与1000+文旅头部企业共襄盛会

10月21-23日,郑州见!

关键词:

上一页