文旅如果都做轻资产,人们只能运营空气

来源:

作者:

发布时间:

2025-08-23

点击查看详情

来这里↓发现文旅新趋势

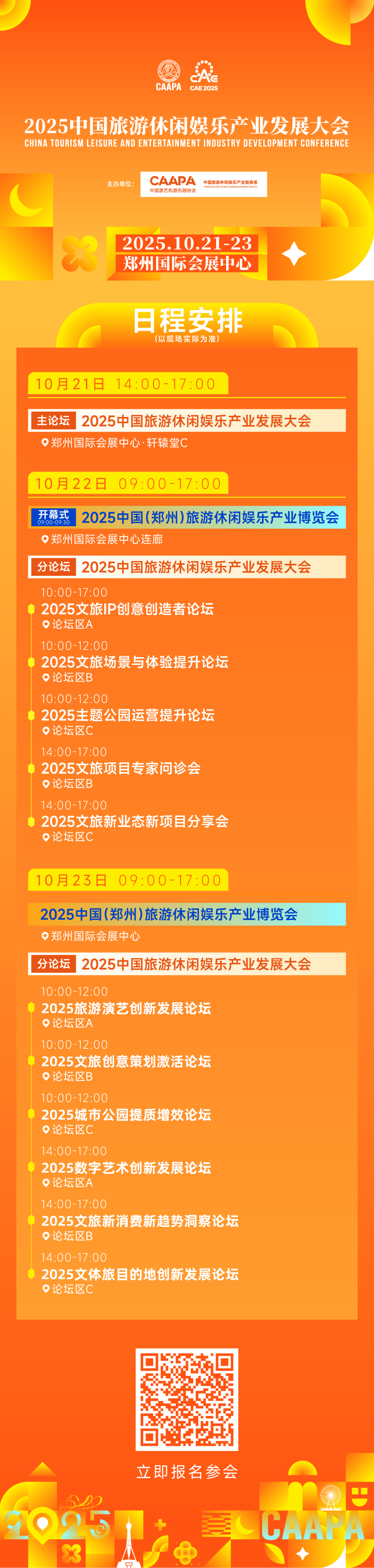

2025中国旅游休闲娱乐产业发展大会

10月21-23日,郑州见!

▲

作者 | 农旅方程式

主编 | 杨明

责编 | 井翔远

省钱、省事、看起来还灵活,仿佛是解决当下文旅盈利难、回本慢的终极武器。

可现实真是这样吗?

一条线拉下来,你会发现市场上多的是挂着“轻资产”名头的项目,结果却落得个“轻运营、轻成果、轻存活”。

有些地方招了所谓的轻资产运营商,搞了一年,除了PPT、两张海报和三次活动之外,连个像样的空间节点都没留下,文旅项目热闹了一阵就散了。游客没留下,消费没起来,地方口碑还伤了。

轻资产成了最容易讲故事、最难落地的幻象。

谁在鼓吹轻资产?

一些公司,拿着几张设计图、一套“IP+内容+运营”三件套,就能对外宣称自己是“城市更新专家”、“文旅孵化平台”、“乡村运营机构”。

然而对地方政府来说,这类项目初期投入小,立项快,财务风险低,看上去性价比高,是规避“重投入做错方向”的安全选项。

但真能做到“轻资产、高回报”的,极其稀少。大多数最后落入“轻投入、轻心做、轻飘飘走人”的巨大陷阱中。

真正的问题不在轻,而在空

轻资产原本不是错。真正的问题,是很多“轻资产”文旅项目,根本没有建立起扎实的空间根基和产业底盘,它们不是真的“轻”,而是“空”。空在哪里?

空在没有物理场景的扎根。

文旅的本质不是在网络上堆文案和照片,而是要落到实景、空间、街道、村庄、院子里。

一个没有体验入口、没有空间载体的项目,用户怎么走进来?你用什么去承载内容?

靠一场活动吸引游客来,结果连厕所都是借隔壁小学的,这不是轻资产,这是“无资产”。

空在没有可持续的现金流逻辑。

很多轻资产项目做完几场活动就没了,或者靠补贴、靠拉赞助勉强撑着。

没有住宿、没有零售、没有可沉淀的消费节点,怎么让项目活下来?

空在没有长线团队沉淀。

很多所谓运营方只负责前期方案和几次活动执行,缺乏团队常驻、缺少日常管理,更不会去推动当地就业、组织志愿者、做社区建设。

他们的资源、人才、能力都不沉淀在现场,自然也无法产生真实的运营价值。

真正有效的“轻资产”,都有“重”思维

大部分成功的“轻资产文旅”,背后都不是轻思考、轻布局,而是把每一分“轻”都用在了刀刃上。比如:

北京坊以重资产投入打造历史风貌建筑集群与公共空间,靠资源整合和品牌溢价,打造首店IP、文化活动和社区共享。“轻”与“重”逻辑清晰、咬合共生,让城市更新实现资金杠杆的最大化;

南京四方当代美术馆背后的隐形资产,是几十年艺术收藏与展览经验的深厚积累;

丽江的花间堂,做的是轻民宿、轻品牌,但其供应链、服务标准和会员体系,全部是重资产思维在打底。

也就是说,轻资产不是不投东西,而是只投关键之处:投资源、投文化、投运营体系。这些资产看不见,但是最值钱的。

地方更需要“落地型文旅”,而不是“走读型方案”

很多地方其实并不缺好的文旅想法,但最怕的是——项目只在PPT里漂亮,在现场却一地鸡毛。

轻资产容易让项目变成“走读型方案”:前期调研不到一周,执行人员来来去去,落地项目不成系统,最后连个可以复盘的样本都没有留下。

地方其实最需要的,是愿意在一线深扎的人、能带着地方产业做转型的人、懂得资源整合与人才培育的人。

轻资产做不到这些,它就不该成为主流模式。

“文旅”本质是人和场的连接。你如果不搭建一个可以承载情绪、时间、关系的有效空间,只是在线上卖文化故事、讲城乡IP,那本质是“文案输出”,不是“文旅运营”。

轻是趋势,但不能全盘皆轻。真正扎实的文旅模式,是轻中有重,是能落地、能生长、能留下真实体验和产业价值的系统工程。

别再拿“轻资产”忽悠,也别再拿“低投入”应付。文旅如果都做轻资产,人们只能运营空气。

(文章仅表达作者观点,不代表平台立场)

来这里↓发现文旅新趋势

与1000+文旅头部企业共襄盛会

10月21-23日,郑州见!

关键词:

上一页