服务区卷成了景区,景区沦为了服务区?

来源:

作者:

发布时间:

2025-08-22

点击查看详情

来这里↓发现文旅新趋势

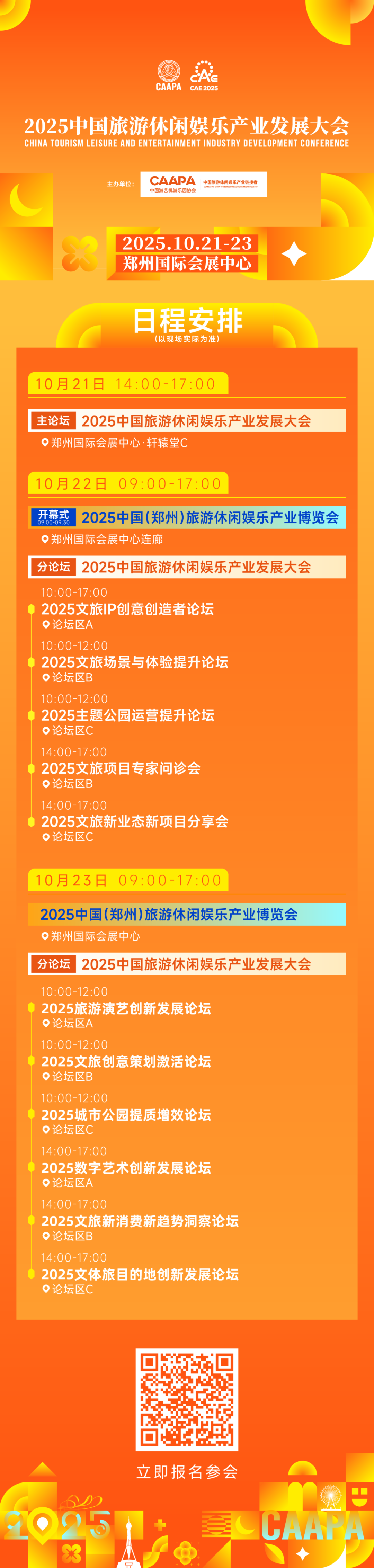

2025中国旅游休闲娱乐产业发展大会

10月21-23日,郑州见!

▲

作者 | CAAPA签约作者

主编 | 杨明

责编 | 刘凯叶

从“过路站”变身“游客蓄水池”,广西北部湾的北海服务区在2025年开海节期间,创下了日均2万人次客流的纪录;钦州西服务区甚至达到日均3万人次;山东的枣庄服务区上半年接待了超过200场婚礼;浙江金华服务区正在升级成为“熊猫猪猪·金华两头乌主题服务区”,通过场景化设计、特色餐饮和深度互动,构建沉浸式消费空间;四川的雅康高速天全服务区深度植入主题文化、演艺等内容,从去年7000万盈利的基础上,定下了今年1个亿的“小目标”……

当今旅游版图里,高速服务区与景区正上演着一场魔幻的角色互换。曾经被视作 “旅途中途站” 的服务区,如今成了游客特意绕路打卡的 “宝藏景点”;而那些本该沉淀着文化与诗意的景区,却在过度商业化的浪潮里,活成了人们匆匆路过的 “大型服务区”。

服务区的“景区化”升级,

从“旅行补丁”变成“体验目的地”

过去三十年,中国高速公路的叙事主线是“快”。服务区只是这条快行线上的补丁,功能被压缩成三件事:加油、上厕所、泡一碗方便面。司机和乘客像被程序设定好的NPC,停留时间以分钟计,最好连发动机都不要熄火。然而,从2019年阳澄湖服务区爆改后在抖音爆红开始,这条逻辑被彻底改写,彻底颠覆了旅客对服务区的刻板印象。

阳澄湖服务区

阳澄湖服务区把苏州园林、“威尼斯水城”、VR体验等业态塞进 4 万平方米的盒子,高峰期日客流10万,奶茶单日卖出1.2万杯,文创店一天卖掉数千只大闸蟹玩偶。随后,芳茂山恐龙主题、梅村“小京都”、滆湖“欧洲城堡”……几十个网红服务区在长三角、珠三角、成渝圈接连上线。它们不再满足于“服务”,而是直接把自己升级为“目的地”,很多游客甚至不惜特意绕路去打卡。

这一变化的底层动力,是交旅融合背景下,高速公路从“通过性空间”变成“可消费空间”,这种变化不仅仅是表面装修的提升,更是功能定位的根本性变革。当新能源车把补能从5分钟拉长到40分钟,当短视频把“路过”变成“内容”,服务区第一次拥有了“停留”的正当性。地方政府、交通集团、地产商、文旅公司迅速组成利益共同体:初步测算,服务区每多留客1小时,就能多产生60元的客单价;每多一个4A级服务区,就能在土地指标、专项债、REITs 估值上拿到溢价。于是,服务区开始卷建筑、卷 IP、卷首店经济,卷出了“景区化”的奇观。当然,让游客停下来的同时,服务区在体验优化、服务创新、智慧管理提升等方面还需要继续探索。

景区的“服务区化”降维,

当门票经济撞上体验过剩

就在服务区向景区看齐的同时,一些传统景区却在经历着一场悄无声息的“降维”:千景一面、过度商业化、缺乏深度体验——把核心景观缩编成 30 分钟的“打卡动线”,把文化叙事简化为“拍照背景墙”,把二次消费集中在“烤肠+文创雪糕”,一如服务区的“老三样”,呈现出了典型的“服务区化”的倾向,把“诗和远方”熬成“打卡流水线”,来也匆匆,去也匆匆。

当下传统景区真正的问题是:景区在游客心中的“必要性”正在消失。当服务区都能提供园林、博物馆、光影秀,当城市商业体把露营、飞盘、市集搬进屋顶花园,谁还愿意花更多的钱、更长的时间去看一个人造的古镇或老景区?

这种“降维”背后,是旅游供需关系的逆转:过去是“景区稀缺,游客朝圣”;现在是“内容过剩,注意力稀缺”。当景区失去垄断性,就只能退回到“功能性”——要么像老服务区一样解决基本需求,要么像便利店一样解决即时满足,无论哪一种,都不是景区的未来。

角色互换,双面镜里的旅游真相

景区与服务区角色的转换,是中国旅游业从“观光打卡”向“深度体验”转型、去中心化泛旅游业态崛起的缩影。

芳茂山服务区

首先,景区与服务区的角色互换,是一场旅游目的地的认知革命。在传统旅游概念里,景区是“产业中心”,服务区是“交通配套”。前者代表地方认同(local identity),后者代表流动现代性(liquid modernity)。但今天,边缘开始反向定义中心:当阳澄湖服务区的“蟹文化博物馆”成为苏州旅游的新入口,当芳茂山服务区的恐龙乐园成为常州中华恐龙园抵达前站,游客对“旅游目的地”的认知将被重塑。

其次,景区与服务区的角色互换,深刻反映了游客消费心理的迭代。第一代旅游欲望是“朝圣”——去黄山看迎客松,去故宫看皇帝坐的龙椅,核心是“真实性”(authenticity)。第二代是“体验”——在乌镇住一晚民宿,在迪士尼买一只限定玩偶,核心是“沉浸感”(immersion)。第三代则是“打卡”——在阳澄湖服务区拍一张“假装在威尼斯”的照片,核心是基于反差感的“可分享性”(shareability)。

服务区恰好踩中了第三代欲望的痛点:它不需要真实,只需要“足够像”;不需要沉浸,只需要“足够快”;不需要文化深度,只需要“社交货币”。当“旅行”被压缩成9张图 + 15 秒短视频,服务区的“景区化”就成了最优解——它用最低成本提供了最高密度的“可分享元素”。不可否认,服务区的 “景区化”,还赢在抓住了游客的低预期和 “碎片化快乐”的心理——长途自驾时,游客不需要太复杂的体验,能在加油的间隙拍张好看的照片,吃口地道的小吃,就够值回时间。就像潜江服务区的 “虾乡市集”,摊主都是周边农户,卖的是刚摘的莲蓬、现做的米糕,没有花哨的包装,却比景区的 “高价特产” 更得人心。

而传统景区的悲剧在于:它们想同时满足三代欲望,结果哪一代都抓不住。想保“真实性”,就得限制客流、保持原貌,但这样赚不到钱;想追“可分享性”,就得造网红装置、搞光影秀,但这样又被骂“过度商业化”。最终,景区只能沦为“服务区”——一个提供厕所、停车场和烤肠的“必要之恶”。

“双向奔赴”,同质化“内卷”的警示

服务区的“景区化”升级给旅游业注入了鲜活的发展动能,让人们看到了旅行和体验经济的另外一种可能,但也需要注意的是,如何避免服务区和景区走向“双向奔赴”的同质化陷阱。

过去,景区用“文化叙事”定义旅行(“不到长城非好汉”);现在,服务区用“效率叙事”重构旅行(“30分钟看遍威尼斯”)。当效率成为最高正义,当服务区卷成景区,我们获得的是“30分钟环游世界”的幻觉;当景区沦为服务区,我们失去的是“用脚步丈量地方”的可能。当差异被抹平,旅行就从“异托邦”退化为“加速版的日常生活”,那将是旅行真正的危机。

但危机中也孕育着第三条道路:让服务区升级“服务”,让景区回归“地方”。真正的旅行,是让“流动”与“停留”相互滋养,而不是相互吞噬。服务区不必无限“内卷”成超级景区,传统景区也不能躺平沦为服务区;它们可以共享一套“地方语法”——用在地文化、在地故事、独特体验,共同回答一个问题:为什么偏偏是这里?

来这里↓发现文旅新趋势

与1000+文旅头部企业共襄盛会

10月21-23日,郑州见!

关键词: