谁在杀死景区?

来源:

作者:

发布时间:

2025-09-04

点击查看详情

来这里↓发现文旅好内容

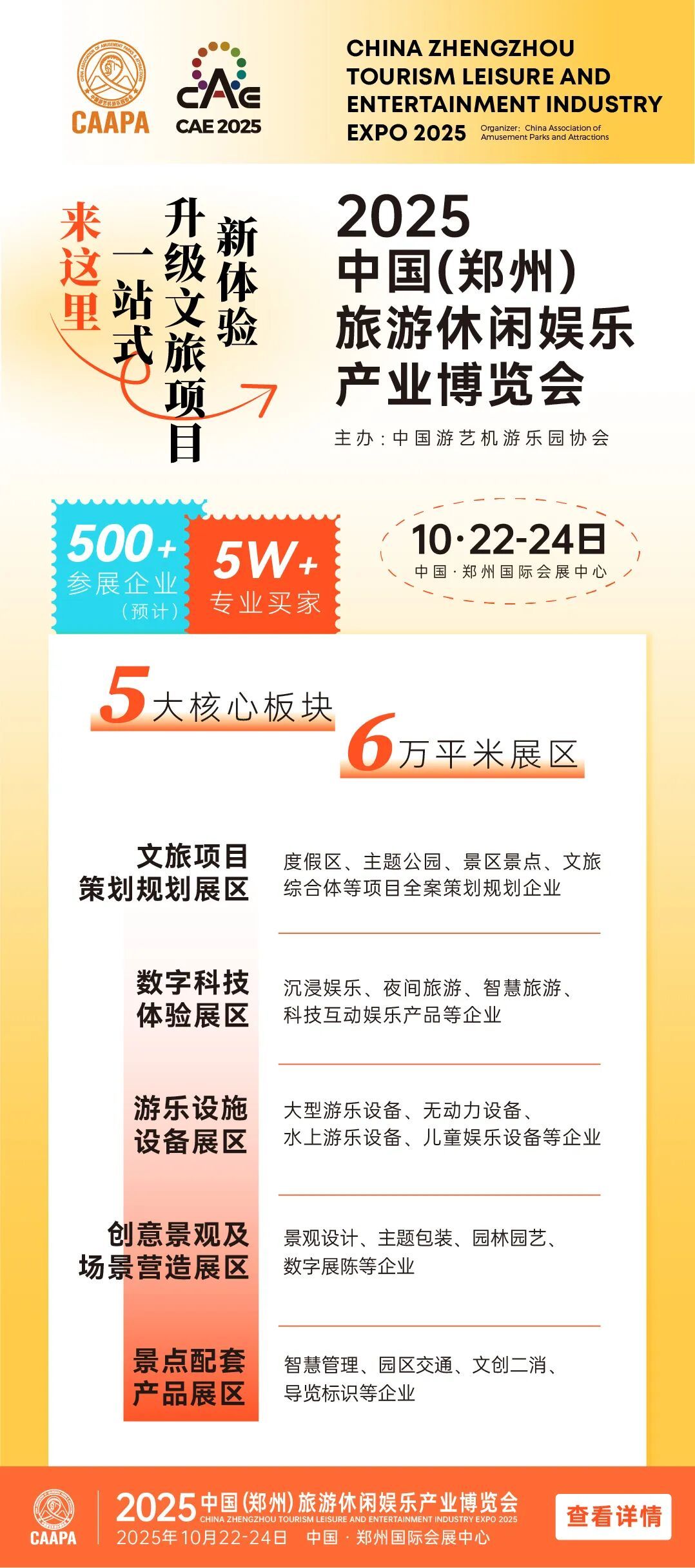

500+参展企业助你一站式打造、升级文旅项目

▲

作者 | CAAPA签约作者

主编 | 杨明

最近,宋城演艺发布的上半年财报引发了一波热议,先来看一组数据:

销售费用同比增加48.6%,净利润同比下滑27.4%;

销售费用7870万元,2022年是815万元,二者相差近10倍。

翻译过来就是:投入更多了,利润更少了,营销不奏效了。即便在宋城一系列“网红天团”“明星加盟”“达人直播”等“时兴”的举措下。

宋城演艺表示,公司面临着多方位的高饱和竞争。线下方面,资本携同质化产品开展低价化竞争对行业秩序和长期发展产生不利影响;线上方面,短视频、影视、游戏、综艺、直播等数字娱乐不断占领用户心智和时间。

宋城提到的“多方位的高饱和竞争”,是一个非常值得“玩味”的表达。

穿透宋城的财报数据,我们必须思考,行业正在发生什么?景区最大的敌人究竟是谁?

景区的头号敌人是谁?

“还不如躺在床上刷手机呢”,这句话不知道“降维打击”、毁掉了多少出行方案。

据统计,中国人均单日移动互联网使用时长已达7.2小时,其中短视频2.9小时、手机游戏1.5小时、长视频1.1小时。换句话说,一个周末16个小时的清醒时段里,手机已经提前“预订”了45%及以上的时长。

景区最大的对手不是隔壁5A,而是手机屏幕。景区要争取的并不是“游客从A景区到B景区”的位移,而是“游客把原本打算刷手机的两小时交给我”。这是一场跨维度的战争。

从“目的地”到“路过点”,

景区的时间被谁“偷”走了?

过去三十年,景区的黄金公式是:门票+索道+购物店=现金流。这套公式成立的前提是游客“无处可去”,只能把完整的一天甚至几天交给景区。但今天,除了手机屏幕外,游客的时间被切成碎片,景区只是众多选项之一,而且很多时候往往不是最优解。

1. 泛旅游业态的“时间虹吸”

城市更新:长沙文和友、上海蟠龙天地、成都Regular源野,这些城市微度假项目把“吃住行游购娱”压缩在3小时步行半径内,游客不必舟车劳顿就能获得“类景区”体验。

非标住宿:莫干山民宿集群、宁夏黄河宿集、大理理想邦,它们本身就是目的地,住一晚等于“景区化”了一晚,传统景区沦为配套。

内容电商:直播间或短视频里的“云旅游”用15秒把雪山日出、沙漠星空推送到用户指尖,用户“看完即拥有”,瞬时完成情感代偿,降低了实地到访的紧迫性。

兴趣社交:飞盘、露营、桨板、Citywalk,年轻人用“轻运动+社交”填满周末,景区厚重的叙事反而成为负担。

2. 时间竞争的本质

旅游业的底层逻辑是“时间套利”——把用户从低效用场景(加班、通勤、带娃)转移到高效用场景(度假、探索、社交)。泛旅游业态的崛起,让“景区”不再是唯一的高效场景,甚至因为排队、套路、同质化成为低效用场景。当用户用“值得我花2小时吗?”来评估景区时,竞争维度已经从“风景美不美”升级为“单位时间情绪收益”。

景区的隐形对手

1. 时间维度的“敌人”——让用户“永远在路上”的算法

短视频平台的推荐机制制造了“无限内容流”,用户手指一滑就是冰岛极光、马尔代夫拖尾沙滩,注意力被切割成15秒的碎片。景区再美的风景,也需要用户付出“交通+排队+体力”的沉没成本,而算法提供的是即时满足。

更致命的是,算法正在反向塑造需求:当平台发现“废墟探险”流量高,就会批量推送同类内容,用户误以为“小众”,结果小众变大众,景区却来不及更新产品。

2. 空间维度的“敌人”——城市成为最大的“主题公园”

上海“一江一河”滨水空间45公里全线贯通,北京亮马河夜游用灯光秀讲“城市故事”,成都SKP开业当天客流80万——这些城市更新项目把“景区化”嵌入日常生活。当市民周末在市区就能体验“类旅游”场景,何必去郊区?

反向旅游(Reverse Tourism)的兴起进一步消解景区必要性:长沙人周末去株洲吃炒粉,上海人坐高铁去湖州逛菜场,游客追求的“差异感”在城市间流动即可满足。

3. 情感维度的“敌人”——用户为“人”而非“景”付费

淄博烧烤的爆火不是因为“烧烤好吃”,而是“小饼卷大葱+大学生特种兵”的群体狂欢;榕江村超的出圈不是因为“足球专业”,而是“村民+民族服饰+露天蹦迪”的在地快乐。景区卖的是“风景所有权”,用户却想为“情绪共同体”买单。当景区还在强调“资源禀赋”,用户已经转向“和谁一起、被谁服务”。

需求错位,游客不再为“符号”买单

1. 从“看见”到“体验”

上一代游客追求的是“我来过”——在标志性建筑前拍照,证明自己抵达了符号体系中的某个坐标。新一代游客要的是“我感受”——在地的温度、意外的故事、可参与的文化。

小红书攻略里,“避开人群的小众机位”取代“最佳拍摄点”;

抖音直播间里,村民烧柴做饭的烟火气比官方宣传片的大航拍更打动人;

豆瓣小组里,“景区NPC演技尴尬”被群嘲,而泉州路边摊阿嬷的闽南语招呼被赞“真诚杀”。

2. 审美话语权的转移

过去景区掌握审美标准:什么是“最佳观景点”、什么是“核心景观”、什么是“官方纪念品”。今天,用户用UGC重新定义标准:

一张滤镜恰到好处的野长城日落,让八达岭官方观景台显得“游客化”;

一段不加修饰的菜市场Vlog,让“人间烟火”成为比“5A级”更有吸引力的标签。

当审美权去中心化,任何不符合用户期待的细节都会被放大。

景区的“解”,从“卖门票”到“卖时间方案”

1. 产品重构——把“游览动线”升级为“生活剧本”

案例:阿那亚的“孤独图书馆”不是景点,而是“精神坐标”;戏剧节、音乐节、业主社群活动构成持续的内容供给,用户买的是“三天两夜的理想生活”,而非“看海”。

方法论:景区需要设计“时间套餐”——2小时微度假、半天研学、24小时旅居,用不同颗粒度的产品匹配碎片化需求。例如黄山可以推出“晨观日出+咖啡烘焙课+夜观星空”套餐,把传统索道游升级为“山系生活方式”。

2. 审美共创——让用户成为“景观的一部分”

开放拍摄场景:借鉴日本teamLab“无边界”理念,把景区变成可互动的装置艺术,游客的动作即内容;

引入艺术家驻地:如大理“伙山美术馆”邀请建筑师改造废弃村落,游客付费参与建造,离开时带走“共创证书”;

弱化“官方视角”:在导览中预留“空白”,鼓励用户用自己的故事填空。例如长城某段可设置“给十年后的自己写封信”邮筒,把历史叙事转化为个人记忆。

3. 营销进化——从“宣传”到“对话”

建立“用户内容运营部”:职能不是发公告,而是每天在小红书、抖音搜索景区相关UGC,点赞、评论、私信,甚至邀请吐槽者成为“景区改进官”;

用“梗”对抗“套路”:借鉴西安大唐不夜城“不倒翁小姐姐”,设计可复制的“社交货币”——或许是一个会背《滕王阁序》的售票员,或是一棵会发朋友圈的“网红树”;

把危机变内容:当游客投诉排队时间长,景区可以直播“总经理亲自送冰棍”,把负面舆情转化为“人性化”标签。

4. 组织变革——从“管委会”到“平台型公司”

引入混合制运营:如乌镇由中青旅控股,保留政府监管,同时用市场化团队做内容;

设立“创新实验室”:每年拿出10%预算做“无KPI实验”,允许失败。

建立“用户数据银行”:把门票、停车、消费、社交数据打通,预测“下一次用户想怎么玩”,反向指导产品迭代。

当竞争从“风景”升级到“时间方案”,景区必须回答一个问题:在用户有限的生命里,我凭什么值得他花2小时、2天、甚至2月?

景区的对手从来不是另一个景区,而是所有能占据用户心智、情感、时间的“美好替代品”。打赢时间争夺战的景区,最终赢得的是用户“自愿拔掉充电线”的那两个小时——那是数字时代最奢侈的忠诚。

来这里↓发现文旅新趋势

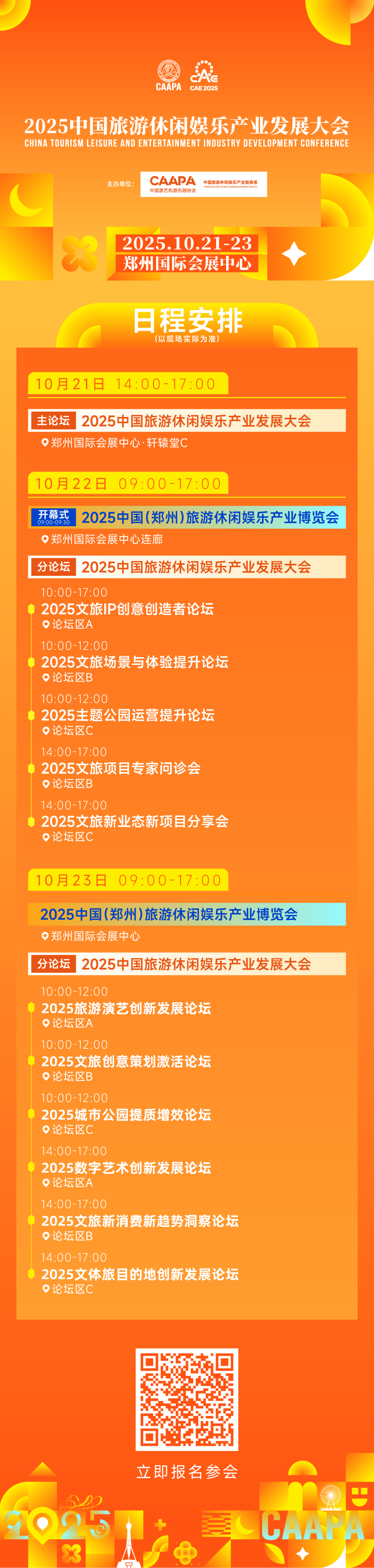

与1000+文旅头部企业共襄盛会

10月21-23日,郑州见!

关键词:

上一页