海底捞干文旅?

来源:

作者:

发布时间:

2025-09-01

点击查看详情

来这里↓发现文旅新趋势

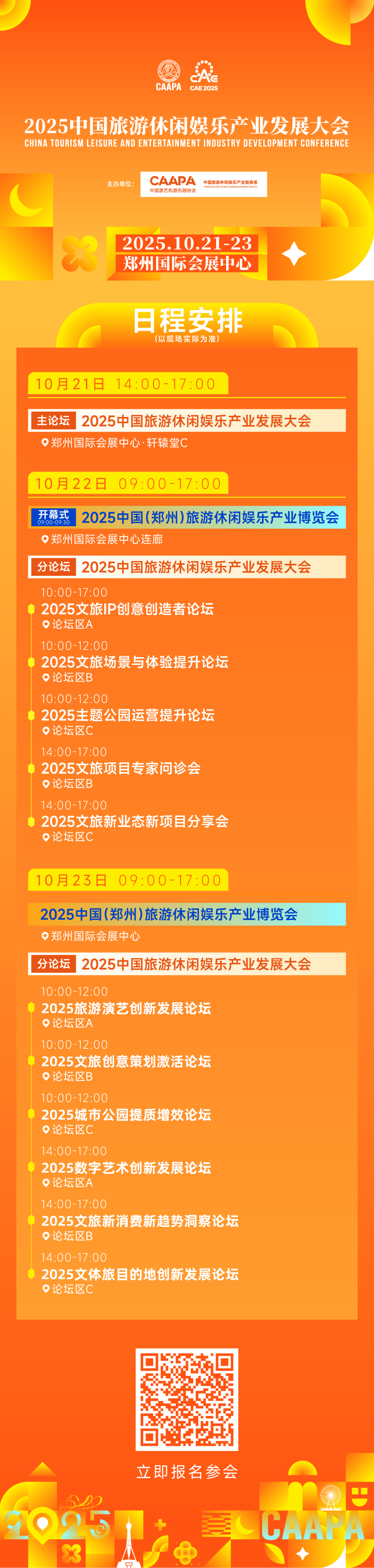

2025中国旅游休闲娱乐产业发展大会

10月21-23日,郑州见!

▲

作者 | 杨艾合

主编 | 杨明

责编 | 刘凯叶

露营地、油菜花田、电影院、KTV……近年来,深谙年轻人消费风尚的海底捞,不断“花样”出现在大家意想不到的文旅或娱乐场景中。

三里屯海底捞门店

最近,海底捞索性开了一家主题酒店——成都海底捞皇冠假日酒店。该酒店位于成都武庙镇白金山水库,距离天府国际机场25公里,目标是服务商务和度假旅客,提供火锅主题房和送餐服务,增强独特体验。酒店设有全日餐厅、海底捞火锅餐厅和运动潮玩主题餐吧等空间。配套设施包括恒温泳池、儿童戏水池、健身房及超千平方米专业儿童乐园。

事实上,该主题酒店只是海底捞萌海科创农业生态谷一期项目的一部分。海底捞-萌海科创农业生态谷项目,总建筑面积30万平方米,规划建设海底捞企业历史及文化展览中心、新技术展览中心、会议中心、员工培训中心、图书馆、酒店及商业配套。项目将重点结合海底捞在食品产业链中积累的经验,聚焦与绿色农业相关的科技、创新研发以及生态体验。

海底捞-萌海科创农业生态谷项目效果图

这是海底捞把“供应链”变成“体验链”的重要一步,可以算作进入文旅行业的初步尝试。在笔者看来,海底捞的护城河从来不是味道,而是“把人宠坏”的能力,这与文旅推崇的“极致服务与体验”是一脉相承的。

我们不妨探讨一下,在“听劝式”旅游、“讨好式”旅游爆火的当下,如果用海底捞的思维做文旅,会怎么样?

从“等待”到“期待”

从“等待”到“期待”海底捞最被低估的设计是“等位系统”。它用免费小食、游戏、美甲把“无聊时间”转化为“体验资产”。文旅行业的最大痛点恰是“时间浪费”,“排队时间长”是大部分热门景区或项目的通病,也是游客投诉最多的“重灾区”。

“海底捞式方案”改造后,景区或项目入口可能不再绕栏杆,而是“沉浸式预演区”:游客扫码领取角色身份,等位时NPC来搭讪埋彩蛋,正式入园时剧情已铺垫完毕。

时间不再是被切割的碎片,而成为叙事的一部分——海底捞最擅长的,正是把“等待”变成“期待”。

把“变态服务”做成开源协议

海底捞的服务员被允许“自作主张”:看到客人咳嗽就端姜汤,发现手机屏碎了就送贴膜。这种“授权一线”的机制,在文旅业几乎是反常识的——景区保安只负责维持秩序,酒店前台只按流程check in。如果海底捞运营一个文旅项目,可能会这样设计:

每位员工都有“惊喜预算”:今天看到一家三口带孩子,预算内可以买泡泡机、安排临时亲子烘焙课;

景区内“服务节点”像火锅店的毛巾车一样流动:不是固定冰淇淋车,而是背着mini冰箱的“降温特工队”,专往人多的地方钻,扫码就能领特制冰棍;

甚至把“服务创意”开源:游客出园前被邀请填写“今天我被宠到的瞬间”,数据沉淀为“文旅宠客SaaS系统”。

当服务从“标准化”转向“可编程”,文旅才真正有了“人情味算法”。

把“社恐友好”做到极致

“窝囊旅游”火了,不妨探索一下“社恐旅游”,社恐群体并不是小基数。海底捞的“一个人吃火锅”场景,本质是“孤独经济”的教科书。文旅业却还在默认“游客都是结伴的”:餐厅套餐按双人起订、景区门票第二人半价、酒店大床房比双床房贵。海底捞式文旅会怎么做?

推出“单人旅行操作系统”:订房时勾选“社恐模式”,系统自动安排远离电梯的安静房、餐厅预留吧台角落位、景区提供“电子导游耳机”避免跟团社交;

甚至把“陪吃娃娃”升级为“旅行搭子”:AI驱动的毛绒玩具,能根据你的步频调节走路速度,在景区里用语音讲解冷门知识,回酒店前帮你拍合照——一个人旅行,但从未真正独处。

把“投诉”变成“二次体验”

海底捞的“危机公关”是服务型企业的天花板:菜品出问题?服务员当场跳舞道歉,店长送半年会员卡。海底捞式文旅会把投诉变成“彩蛋触发器”:

景区排队太久?扫码领取“补偿盲盒”,可能是“夜游免费券”,也可能是“隐藏NPC任务”,完成可兑换“快速通道”;

最极端的,把“差评”做成“副本”:游客在APP打出一星,系统自动邀请他成为“文旅质检员”,下次旅行免费,但需提交“改进报告”,被采纳后名字刻在景区“金点子墙”。

投诉不再是终点,而是二次体验的起点。

把“翻台率”变成“翻心率”

把“翻台率”变成“翻心率”海底捞的终极指标不是“翻台率”,而是“翻心率”——顾客愿意带多少朋友来。文旅业沉迷于“复购率”,却忽略“推荐率”。海底捞式文旅的KPI可能是:

每位游客离店前,手机自动生成“旅行战报”:你本次共走了16842步,吃了3家隐藏小吃,收集了7段NPC语音,击败92%的游客——一键分享到朋友圈,附赠“好友助力券”,集齐5个赞可解锁下次旅行“隐藏彩蛋”;

景区出口设“记忆打印站”,把你在园区内的所有电子票据、抓拍照片、语音留言生成一本“旅行小报”,封面标题是“XXX(游客名字)的江湖传说”,成本5元,但80%游客愿意买——因为这不是纪念品,而是“社交货币”。

当旅行变成“可炫耀的内容”,流量就不再是问题。

风险:当“过度服务”遇到“野生文旅”

海底捞的“过度服务”曾被诟病:想安静吃饭却被花式打扰。文旅场景更复杂:有人想躺平,有人想冒险。解决方案可能是“服务颗粒度调节”:

订房/入园时像选火锅辣度一样选“服务密度”:清汤模式(零打扰)、微辣模式(基础关怀)、爆辣模式(全程惊喜);

景区内设“社恐通道”:戴上特定手环,NPC会绕开你,无人机送餐时把食物放在“无人取餐柜”;

甚至把“拒绝服务”做成卖点:在“野生保护区”划定“海底捞禁区”,承诺“这里没人递毛巾,但你可以把自己弄脏”。

尊重边界,也是高级的服务。

当然,如果把海底捞的“变态服务”原封不动地搬到景区,第一天游客会尖叫,第一百天企业可能会破产——美甲师、陪吃娃娃、无人机送奶茶,每一项都是成本黑洞。体验经济讲“千人千面”,规模经济讲“千人一面”;前者是“慢工出细活”,后者是“流水线复制”。

海底捞如果做文旅,必须回答一个悖论:怎样让每位游客都觉得“只为我定制”,同时让财务报表保持“可复制”?不可否认,这也是文旅行业正在经历的一场关于“个性化体验”与运营效率之间的矛盾。

无论如何,海底捞的价值观与文旅的需求高度契合——它善于在细微处制造温柔瞬间。当文旅走过了看山看水看风景的阶段,正在追寻的,正是“被世界温柔以待”的经历。

如果有一天,海底捞真正干文旅,让游客不再恐惧排队、不再焦虑独行、不再失望于投诉无门。取而代之的,是一种新的确定性:无论身在何处,总有人用心守护你的体验和情绪。

那将是文旅产业真正的转折点——从资源驱动转向服务驱动,“情绪旅游”从这一刻开始具象化。

来这里↓发现文旅新趋势

与1000+文旅头部企业共襄盛会

10月21-23日,郑州见!

关键词: