烂尾潮之下,文旅项目“可活性”分析怎么做?

来源:

作者:

发布时间:

2025-09-22

点击查看详情

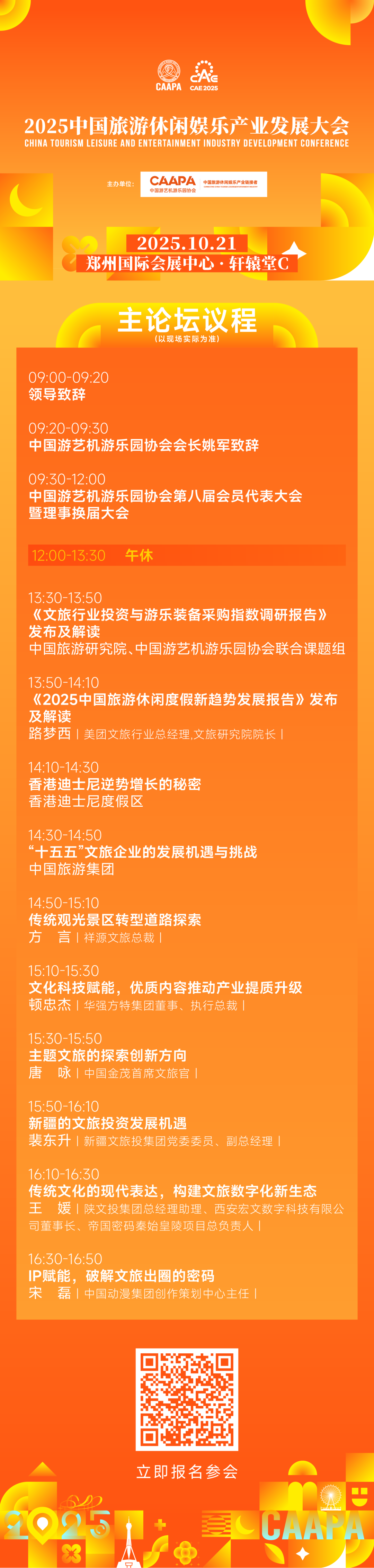

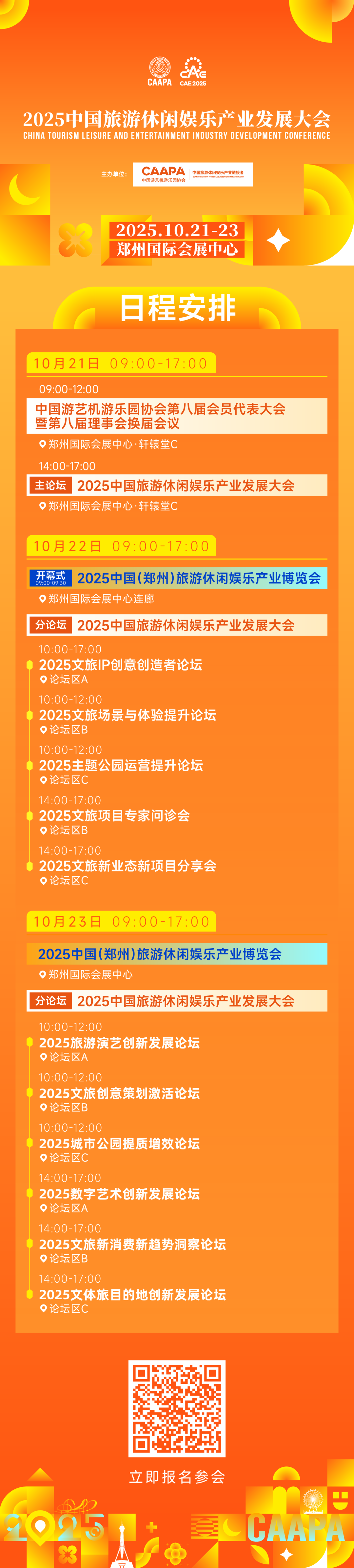

来这里↓发现文旅新趋势

与1000+文旅头部企业共襄盛会、共享机遇

10月21-23日,郑州见!

<< 左右滑动查看活动详情 >>

▲

主编 | 杨明

在不少文旅项目建议书里,“可行性研究”往往被简化成“可批性研究”。

结果,全国出现了不少“鬼镇”“空街区”,投资数十亿烂尾或门可罗雀。

真正的可行性分析,必须把“可批”转化为“可活”——项目不仅能在纸上成立,更能在市场上存活、在运营中盈利、在社会中长期可持续。

那么,一个全面的文旅项目“可活性”分析,究竟应该重点关注什么?

市场可行性是文旅项目成功的首要前提。没有客源,再好的创意和资源都是空中楼阁。

市场需求分析需要回答三个关键问题:谁是目标客群?规模有多大?消费特征是什么?这需要通过人口统计学分析(年龄、收入、教育程度)、行为特征分析(消费习惯、偏好)以及地理分布分析(客源地分布)来绘制清晰的用户画像。

最简单的,可以尝试需求分层法:观光→休闲→度假→生活方式:

很多项目把“年游客量1000万人次”当靶子,却忽略需求结构。观光客停留2小时、客单价80元;度假客停留2天、客单价800元;生活方式客停留2个月、客单价8000元。若区域市场以周末自驾家庭为主,却按“远程观光团”做测算,需求必然失真。

市场竞争分析同样重要。需要识别直接竞争(同类文旅项目)、间接竞争(替代性旅游产品)和潜在竞争(规划中的项目)。竞争分析不是简单罗列竞争对手,而是通过SWOT分析(优势、劣势、机会、威胁)找到差异化定位。

传统可研只对标“同类型景区”,但真正抢走游客的,可能是城市商业综合体、露营基地、甚至是手游和短视频。竞争坐标应包括:空间距离(1小时车程圈)、时间预算(周末48小时)、心理预算(可自由支配收入)。把对手放进三维坐标系,才能看清自己的替代弹性。

市场趋势研判则需把握消费升级、数字化转型、体验经济等宏观趋势对文旅消费的影响。疫情后,健康、自然、户外等主题备受青睐,短途游、微度假成为新常态,这些趋势直接影响项目定位和产品设计。

资源是文旅项目的基础吸引力,可分为先天资源和后天资源两类。

先天资源评估包括自然资源(山水、气候、生态环境)和文化资源(历史遗迹、非物质文化遗产、民俗风情)。评估不仅要看资源的品质和独特性,还要考虑其可开发性和保护要求。某项目拥有国家级非物质文化遗产,但深入评估发现,该文化形式表现力有限,难以转化为游客可体验的产品,最终调整了资源开发策略。

后天资源构建指通过创意和投资创造的人工吸引物,如主题乐园、博物馆、演艺项目等。这类资源的可行性分析需重点关注创意独特性、技术实现度和文化契合度。某文旅综合体原计划引进国际知名IP打造主题乐园,但可行性分析发现该IP与中国文化契合度低,且授权费用过高,最终转向开发本土IP。

资源整合能力同样关键。优秀的文旅项目往往能通过“文化+旅游+……”模式,整合农业、工业、体育等多元资源,形成协同效应。浙江莫干山民宿集群的成功,正是整合了自然景观、乡村文化和休闲度假需求的结果。

技术可行性分析——能不能实现?

技术可行性分析关注项目实施的硬件条件和技术路径。

选址与土地分析是基础。需要考虑地理位置、交通可达性、地形地貌、地质条件等因素。某文旅小镇项目最初选址风景优美,但地质勘探发现存在滑坡风险,不得不调整选址,避免了潜在损失。

基础设施建设涉及交通、水电、通讯、环保等配套。特别是生态敏感区的项目,必须评估环境承载力和环保要求。西藏某旅游项目因海拔高,基础设施建设成本比平原地区高出数倍,这一因素在可行性分析中必须充分考虑。

数字化技术应用已成为现代文旅项目的标配。VR/AR体验、智慧导览、数字孪生等技术手段的适用性和成本效益需要专业评估。

财务可行性分析——能不能赚钱?

财务可行性是项目可持续的根本保障,需要基于翔实的数据进行多维度测算。

投资估算必须全面准确,包括土地成本、建设安装、设备采购、前期费用和流动资金等。常见问题是低估间接费用和意外开支,建议预留10%-15%的不可预见费。

资金筹措方案需要明确资金来源(自有资金、银行贷款、产业基金等)和筹措计划。某文旅项目因低估资金需求,建设后期资金链断裂,成为烂尾工程,充分证明了资金筹划的重要性。

收益预测应基于市场分析结果,合理预估客流量、客单价和消费结构。保守、中性、乐观三种情景预测是行业常见做法,避免过于乐观的估计。

财务评价通过现金流量表、损益表和资产负债表,计算投资回收期、净现值(NPV)、内部收益率(IRR)等关键指标。一般而言,文旅项目的投资回收期不应超过7-8年,IRR不应低于行业平均水平。例如某生态旅游项目初始预测6年回本,但敏感性分析显示当客流量下降20%时,回本期将延长至11年。这一分析促使投资者重新评估风险,调整了投资规模。

运营可行性分析——能不能持续火?

许多文旅项目开业轰动但很快萧条,问题常出在运营可行性分析不足。

运营模式选择是关键决策:自主运营、委托管理还是合作经营?每种模式各有利弊,需根据企业自身能力和项目特点选择。

收入结构设计决定项目的抗风险能力。门票经济单一收入模式风险较高,应拓展二次消费、衍生品销售、IP授权等多元收入来源。

人力资源规划常被忽视。文旅项目需要专业的管理、营销和服务团队,特别是具有文化理解力和创意能力的人才。某非遗主题文旅项目因缺乏既懂文化又懂旅游的复合型人才,导致文化展示流于表面,体验感不足。

现代文旅项目必须超越商业价值,考虑社会和环境责任。

社会影响评估包括项目对当地就业、收入分配、文化传承、社区关系的影响。阳性案例如通过文旅项目带动周边地区发展,实现企业效益与社会效益的双赢;阴性案例如某些项目因征地拆迁处理不当,引发社会矛盾,最终影响项目运营。

环境影响评估是必要条件而非附加题。需要评估项目对生态系统、自然资源、环境污染的影响,并制定相应的保护措施。九寨沟实行“限量、预约、错峰”游览,严格控制每日游客数量,保护了脆弱的高原生态环境。

文化适应性是文旅项目的特殊要求。项目需要尊重当地文化传统,避免过度商业化和文化误读。某民族地区文旅项目因机械照搬其他地区模式,被批评为“文化表演”,最终难以持续。

底线思维——项目风险能不能承受?

政策风险需建立“政策雷达”。文旅项目涉及土地、文保、环保、演艺内容多部门审批,需设专人跟踪政策窗口期。

舆情风险要有“情绪熔断”机制。短视频时代,一次“宰客”事件可在24小时发酵成全国性舆情。建立“舆情熔断”机制:例如,当负面视频播放量>多少次,系统自动触发“先行赔付+官方道歉+整改直播”三步走,把危机控制在48小时内。

金融风险要设计“可逆结构”。在融资协议中嵌入“可逆条款”,例如,当运营现金流连续18个月低于债务覆盖倍数某某倍时,债权人有权将债务转为股权或延长还款期,避免破产清算。

文旅项目“可活性”分析是一个多维度、多层次的系统工程,市场是前提,资源是基础,技术是手段,财务是核心,运营是关键,社会环境影响是约束条件。各部分相互关联、相互影响,需要统筹兼顾。

成功的“可活性”分析不仅要说“可行”或“不可行”,更要提供优化方案和风险应对策略。它既是科学,也是艺术——既需要数据分析的严谨,也需要商业洞察的智慧和文化理解的敏感度。

在文旅行业从高速增长转向高质量发展的今天,扎实的“可活性”分析不再是可选项,而是必选项。它可能无法保证百分百成功,但可以最大限度避免失败,让文旅项目从“可批”走向“可活”。

(文章仅表达作者观点,不代表平台立场,欢迎留言与作者交流探讨,识别下方二维码,加入今日CAAPA文旅交流群)

来这里↓发现文旅好内容

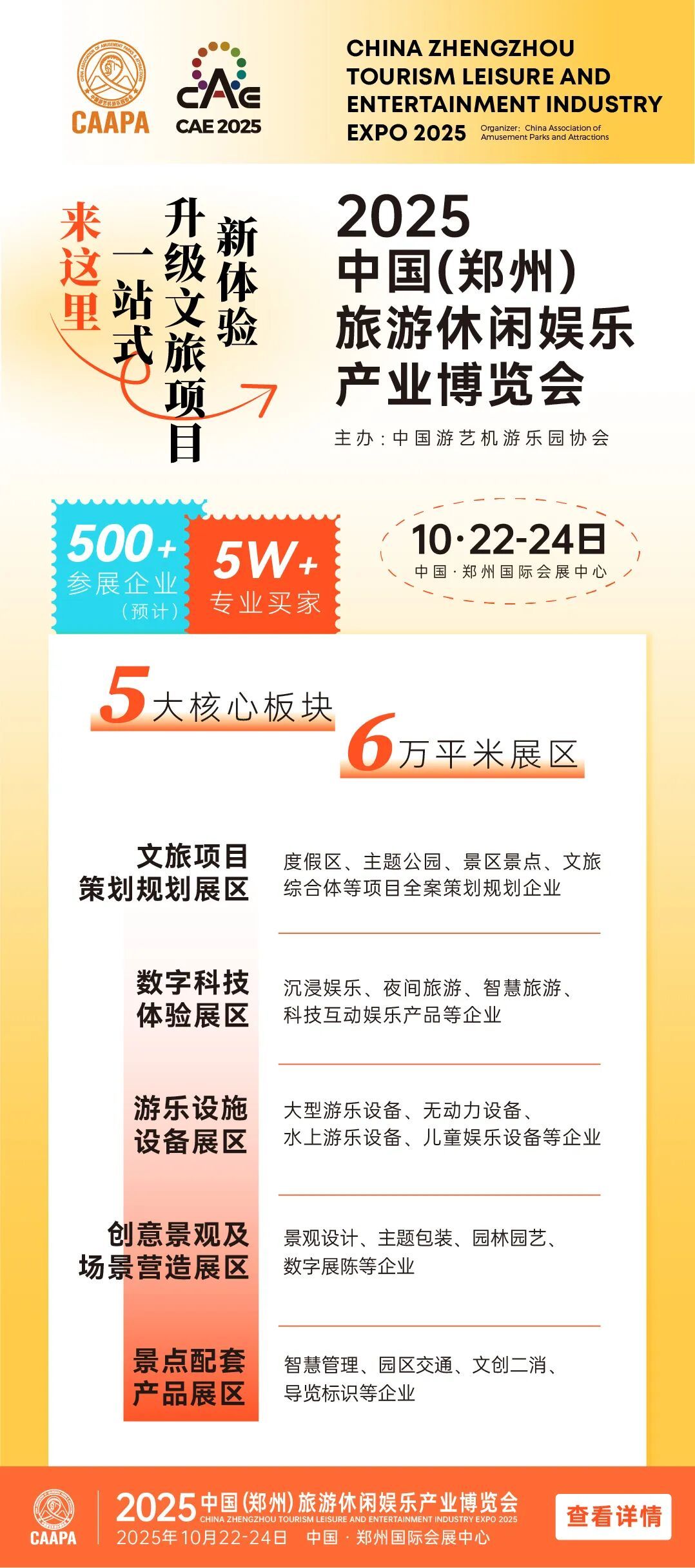

500+参展企业助你一站式打造、升级文旅项目

关键词:

上一页